La décision roumaine du 25 novembre, passée via la Direction générale de l’armement (DGA), porte sur 231 lanceurs, 934 missiles Mistral 3, des munitions d’entraînement, un simulateur et un soutien technique pour un montant supérieur à 625 M€. Inscrite dans une acquisition conjointe européenne lancée en juin 2023 et soutenue par l’Acte de renforcement de l’industrie de défense européenne par des achats conjoints (EDIRPA), cette commande dépasse la simple livraison.

Elle consolide un réseau industriel et logistique en Europe, propice à la standardisation SHORAD, tout en accroissant la dépendance à MBDA. Dans le même temps, des défis d’interopérabilité et de soutien, à court terme, pourraient émerger si certains États s’écartent des circuits mutualisés et si la montée en cadence vient solliciter les chaînes de munitions et de formation.

Sommaire

Achat conjoint européen: la Roumanie verrouille sa montée en puissance autour du Mistral 3

La commande roumaine a été formalisée le 25 novembre par la DGA, avec un périmètre qui cumule 231 lanceurs, 934 missiles Mistral 3, des munitions d’entraînement, un simulateur et un soutien technique, pour un montant supérieur à 625 M€. Cette enveloppe offre une montée en puissance rapide et structurée de la défense sol‑air à courte portée, ou SHORAD, au profit de Bucarest. Comme le rapporte Forces Operations, l’accord répond à la fois à une urgence capacitaire et à une logique d’intégration européenne pensée pour sécuriser les approvisionnements et lisser les coûts dans la durée.

L’initiative d’achat conjointe, initiée en juin 2023 sous l’égide de la France, confère à cette commande un rôle d’entraînement. La Roumanie y occupe désormais une place majeure, aux côtés d’États ayant déjà manifesté leur intérêt ou défini leurs besoins. La gouvernance mutualisée, pilotée par la DGA, offre un cadre de planification qui réduit l’incertitude industrielle et aligne les calendriers nationaux. Ce cadre favorise aussi l’alignement doctrinal et logistique autour du Mistral 3, missile clé pour traiter les menaces de très courte portée.

Le dispositif bénéficie d’un soutien de l’EDIRPA, avec une enveloppe de 60 M€ partagée par une dizaine de pays. Ce cofinancement entraîne un effet levier sur l’investissement national et incite à l’adhésion de nouveaux partenaires. L’enjeu dépasse la simple subvention, puisqu’il permet d’adosser des contrats pluriannuels à des perspectives de financement plus prévisibles. Il s’agit d’un élément structurant pour les besoins en simulateurs, en pièces et en maintenance, qui conditionnent la disponibilité opérationnelle.

Plusieurs pays européens ont déjà engagé ou planifié des commandes. La Belgique a inscrit le Mistral dans son programme d’investissements de 2025, tandis que l’Estonie a annoncé à l’été un contrat d’environ 200 M€ afin de consolider sa défense rapprochée. Ces annonces, adossées au mécanisme d’acquisition conjointe, confirment l’attrait de la solution et ajoutent de la visibilité à la chaîne industrielle.

Ainsi, la décision roumaine consolide son ancrage dans un club d’utilisateurs en expansion, et renforce l’assise d’un standard européen commun. Cette trajectoire ouvre un chemin de rationalisation des flux de soutien et de formation, tout en soutenant une montée en cadence coordonnée. Elle dessine aussi une forme d’engagement à l’égard de MBDA et des intégrateurs européens, qui devront maintenir la cohérence technique et logistique au fil des livraisons.

Montée en cadence chez MBDA et effets de réseau sur la standardisation

La dynamique des commandes a enclenché une accélération industrielle chez MBDA. Les investissements engagés depuis 2022 ont permis d’augmenter fortement les cadences, avec un cap symbolique passé sur le 2 000e Mistral 3, tandis que la demande européenne se renforce. Cette progression donne de l’oxygène aux plans de production et sécurise l’aval logistique, condition sine qua non pour absorber de nouveaux utilisateurs sans dégrader la disponibilité en opérations.

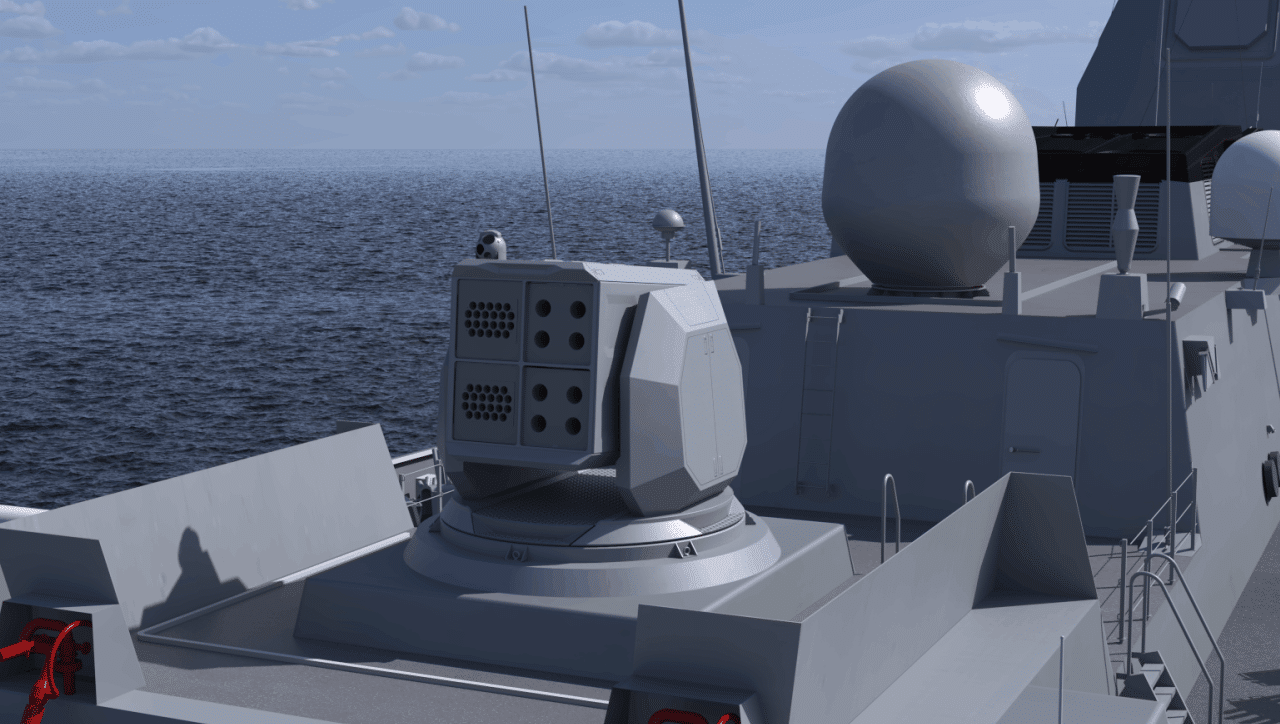

L’industriel s’affirme, par ailleurs, comme pivot d’un écosystème d’intégrations multiples. Les postes sol, les tourelles et les intégrations navales se multiplient, des solutions SIMBAD‑RC et SADRAL aux systèmes NGDS et LMP, en passant par la tourelle Skyranger. Cette convergence élargit les options de configuration, du véhicule terrestre à la frégate, et fait du Mistral 3 un vecteur transversal au sein des forces, au croisement des besoins SHORAD et très courte portée navale.

L’effet de réseau attendu se manifeste déjà dans l’offre. À Euronaval 2024, trois nouveaux systèmes CIWS de conception française s’articulent autour du Mistral 3, ce qui consacre une standardisation sur un même missile pour la défense rapprochée. Cette convergence crée des économies d’échelle, simplifie le soutien et favorise une interopérabilité matérielle accrue entre marines et armées de terre équipées d’équipements compatibles.

Le revers de cette consolidation tient à la dépendance vis‑à‑vis d’un fournisseur central. La concentration de la chaîne sur MBDA expose à un point de fragilité si des tensions d’approvisionnement surviennent. Le message industriel met toutefois en avant la logique de souveraineté européenne. À l’appui de l’arrangement de coopération pour l’acquisition conjointe, Eric Béranger, directeur général de MBDA, souligne la portée collective de cette démarche. « Cette coopération constitue une étape majeure pour renforcer les capacités de défense de l’Union européenne et la résilience de sa base industrielle de défense ». La promesse est claire, la vigilance sur les goulets d’étranglement le sera tout autant.

SHORAD: gains opérationnels immédiats, coûts d’emploi et coordination interarmées

Le contenu de la commande roumaine permet de doter rapidement plusieurs unités des forces terrestres et les forces spéciales d’une bulle de protection très courte portée. L’effet opérationnel est immédiat, puisqu’il couvre le spectre des menaces les plus présentes dans les engagements actuels. En renforçant la capacité d’accompagnement des unités de manœuvre, l’ensemble sécurise les points sensibles et abaisse le risque d’attrition face aux attaques par drones et munitions rôdeuses.

Les performances du Mistral 3 correspondent à cette attente. Le missile combine un autodirecteur infrarouge matriciel, une portée utile de l’ordre de 8 km et une vitesse très élevée, ce qui favorise l’engagement de cibles rapides ou à faible signature, notamment les drones et certains missiles de croisière. Ces caractéristiques, déjà exploitées en milieu naval, se traduisent en milieu terrestre par une meilleure réactivité et un taux d’interception élevé, particulièrement précieux pour une mission de défense antiaérienne rapprochée.

La question du coût d’emploi demeure cependant structurante. L’usage intensif d’un missile avancé contre des menaces à bas coût pose une équation budgétaire qui ne peut être éludée. Il existe un débat sur l’équation économique consistant à tirer un missile à 300 000 € contre un drone à 50 000 ou 100 000 €. La réponse opérationnelle privilégie l’élimination rapide de la menace et la protection des forces, mais elle commande aussi une gestion fine des stocks et une complémentarité avec l’artillerie et les effecteurs à plus bas coût.

L’extension du parc d’utilisateurs améliore l’interopérabilité potentielle, tout en révélant un risque de fragmentation si des acteurs poursuivent des circuits d’achat ou de soutien en dehors du cadre de mutualisation. À cet égard, Madrid a validé la commande de 522 Mistral 3 sans rejoindre l’initiative conjointe. Ce choix montre qu’une standardisation technique peut coexister avec des chaînes logistiques ou contractuelles différentes, ce qui complexifie la gestion commune des stocks et des mises à jour.

Les leviers de soutien deviennent alors déterminants. L’inclusion de munitions d’entraînement, d’un simulateur et d’un dispositif de soutien technique est un facteur clé pour maintenir la disponibilité et garantir la montée en compétence. La formation, l’outillage et les pièces forment un triptyque indissociable du missile, et conditionnent, en pratique, la tenue dans la durée d’un dispositif SHORAD face à une menace qui s’adapte rapidement.

CIWS navals: arbitrages doctrinaux, budget et accélérateur d’export

La généralisation du Mistral 3 irrigue désormais la défense rapprochée navale. Trois systèmes de protection de dernière génération, présentés à Euronaval, se structurent autour de ce missile. SIMBAD‑RC4, NGDS et LMP répondent à des besoins distincts, du renforcement léger sur navires de second rang à la densification de la défense sur frégates et bâtiments majeurs. Cette convergence sur un même effet principal simplifie le soutien et rend possible une politique de stocks plus lisible entre marines alliées.

Le Lanceur Modulaire Polyvalent, ou LMP, rebat l’équation de la capacité par coque. Capable d’emporter jusqu’à 16 Mistral 3 prêts au tir, pour une masse contenue d’environ 3,5 tonnes, il ouvre la possibilité d’armer des unités légères tout en apportant une plus‑value substantielle sur des coques de premier rang. La modularité du concept autorise une adaptation rapide au profil de mission, avec un gain à la fois en puissance et en souplesse d’emploi.

Le NGDS, évolution du lance‑leurres bien connu, combine leurres infrarouges, antiradar et anti‑torpilles, avec la capacité d’emporter 6 à 8 Mistral 3. Cette dualité, leurres et missiles sur une emprise identique, durcit la défense anti‑aérienne et antimissile sans grever l’espace de pont. Elle facilite l’augmentation du nombre de cibles traitables par navire et s’inscrit dans une logique d’intégration de systèmes, plutôt que d’addition d’équipements disparates.

Ces trajectoires posent des choix doctrinaux et budgétaires. Les marines devront arbitrer entre la recherche du nombre de coques et la densité d’armement par navire, en tenant compte des coûts de munitions, des simulateurs et du soutien. Les chaînes d’approvisionnement devront suivre, car une flotte peu armée expose un risque tactique, tandis qu’une densité élevée sans logistique robuste crée un angle mort de disponibilité. Le débat se déplacera vers la meilleure combinaison au regard des menaces et des budgets.

Les perspectives à l’export s’en trouvent renforcées. Ces CIWS, systèmes d’armes pour autodéfense rapprochée, offrent une alternative crédible face aux solutions américaines RAM et SeaRAM, à condition que la Marine nationale s’engage elle‑même sur ces équipements. Une commande nationale déclencherait un effet de référence, qui consoliderait la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense française et faciliterait la diffusion du standard Mistral 3 sur des marchés particulièrement disputés.

Conclusion

On le voit, la commande roumaine du 25 novembre accélère une dynamique européenne autour du Mistral 3 qui combine gain capacitaire immédiat en SHORAD et consolidation industrielle centrée sur MBDA. Par ailleurs, l’effet de réseau attendu facilitera la standardisation logistique et l’émergence d’offres navales et terrestres convergentes, mais il expose aussi à des fragilités, avec une dépendance à un fournisseur, des enjeux d’approvisionnement en munitions et des risques de fragmentation si certains États privilégient des circuits alternatifs.

D’autre part, l’intégration navale croissante du Mistral 3 pose des choix doctrinaux et budgétaires entre masse de plateformes et densité d’armement par coque, avec des conséquences directes sur la planification industrielle et la posture stratégique européenne.