La révision de la Revue Stratégique 2022, qui se déroulera jusqu’à mai 2025, représente un enjeu stratégique et déterminant pour l’Armée de l’Air et de l’Espace, qui s’apprête à entamer une profonde mutation technologique et capacitaire.

Dans la première partie de cet article, nous avons abordé l’ensemble des questions relatives à l’évolution et la transformation des flottes de chasse, de soutien et de transport, de l’AAE. Bien que déjà riches et complexes, celles-ci ne représentent qu’une partie de la mutation globale que doivent entreprendre les forces aériennes françaises, pour être au rendez-vous capacitation de la prochaine décennie.

Dans cette seconde et dernière partie, d’autres aspects seront abordés, dont la défense aérienne, le domaine spatial, la formation et l’entrainement des équipages et personnels, mais également l’arrivée des drones, et la transformation qu’engendrera le combat collaboratif. Enfin, alors que 2030 marquera l’arrivée de plusieurs nouveaux systèmes très onéreux, et une nouvelle étape du programme SCAF, comment fera l’Armée de l’Air, pour franchir le mur budgétaire, qui se dessine à cette échéance ?

Sommaire

Défense aérienne, spatial, formation : autant de défis pour l’Armée de l’Air et de l’Espace et la révision de la Revue stratégique 2022

Le défi de la défense antiaérienne, antibalistique et antidrone

Si la guerre en Ukraine a démontré une chose, dans le domaine de la guerre aérienne, c’est bien le rôle d’une defense aérienne multicouche, pour contenir la puissance aérienne de l’adversaire.

Largement surpassée en nombre comme en qualité, la flotte de chasse ukrainienne, et sa soixantaine d’appareils opérationnels en début de conflit, n’aurait pas pu, longtemps, résister à la puissance aérienne russe, et ses 1200 avions de combat. Kyiv disposait, cependant, d’une défense aérienne particulièrement dense et efficace, sur l’ensemble du territoire, avec plus d’une vingtaine de batteries S-300, autant de batteries BUK, et de très nombreux systèmes à courte portée TOR et SA-8.

Cette défense antiaérienne, qui disposait par ailleurs de nombreuses munitions, a totalement interdit le ciel ukrainien aux avions de combat russes, y compris les plus modernes comme le chasseur bombardier Su-34 et le chasseur lourd Su-35s, pendant plus de deux ans, abattant plus d’une centaine d’avions de combat russes pour l’occasion.

Les forces aériennes russes reprirent un certain poids opérationnel à partir de l’hiver 2024, avec l’arrivée massive de bombes planantes et de munitions stand-off, qui ont joué un rôle décisif dans le déblocage du statuquo qui s’imposait sur la ligne de front depuis septembre 2022, alors que, dans le même temps, les stocks de missiles ukrainiens s’étaient épuisés, et que les livraisons de missiles et systèmes occidentaux, étaient très insuffisantes, pour compenser.

Au-delà, de l’exemple ukrainien, les performances des systèmes antiaériens, aujourd’hui, en font les véritables maitres du ciel, faisant dire aux stratèges de l’US Air Force, que la notion de supériorité aérienne ne pouvait, à présent, plus s’évaluer que de manière limitée dans l’espace et le temps, dans le cadre d’une opération.

Pour l’Armée de l’Air et l’Espace, le sujet est d’importance stratégique. En effet, c’est elle qui, à présent, a la charge non seulement de défendre ses bases aériennes, et le ciel français, mais également de protéger les déploiements de forces françaises au sol, contre les menaces aériennes et balistiques.

Elle disposera, pour cela, d’ici à 2035, de 12 batteries SAMPT/NG équipées du missile Aster 30B1 et Aster 30B1NT, à capacité antibalistique, ainsi que de 12 batteries VL MICA, à courte portée, pour remplacer les batteries Crotale NG encore en service.

Or, lorsque l’on compare avec les moyens d’autres forces armées, comme les Pays-Bas, il apparait que les capacités de défense antiaérienne, antimissile et antidrone aux mains de l’Armée de l’Air et de l’Espace, souffrent d’une densité relative extraordinairement faible, de 2,5 à 13 fois inférieure, selon les couches, avec les armées bataves.

Les moyens actuellement prévus pour cette mission par la France s’avèrent, dès lors, insuffisants pour assurer une protection efficace des moyens déployés et des sites militaires stratégiques français.

Surtout, aucun système de défense n’est prévu pour protéger certains sites sensibles dans le pays, comme les centres de décision politique, les grandes agglomérations urbaines, et pas davantage les centrales nucléaires ou hydroélectriques, créant une vulnérabilité critique, y compris face à des attaques massives de drones d’attaque, à la portée budgétaire de très nombreux pays.

Une offre spatiale à étendre et à durcir, pour répondre aux besoins de communication et de renseignement face à la possible mise en retrait des États-Unis

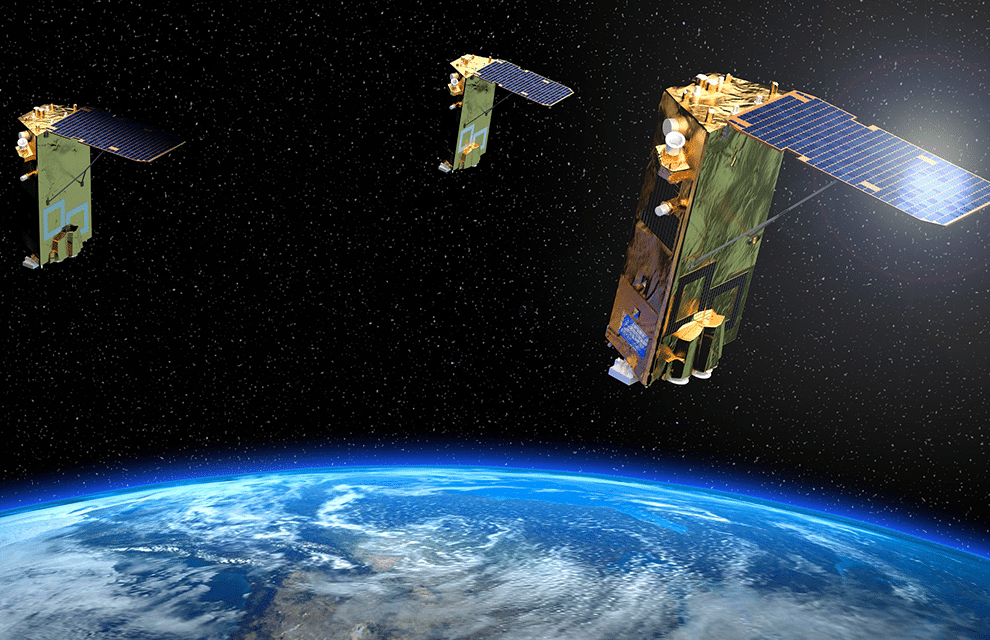

En septembre 2020, l’Armée de l’Air est devenue l’Armée de l’Air et de l’Espace, avec la création du commandement de l’Espace, ou CDE. Ce faisant, l’AAE recevait la charge exclusive des moyens spatiaux militaires du pays, s’agissant des satellites de communication, ou les satellites de renseignement.

Cette flotte se compose aujourd’hui de trois composantes, et de 7 satellites, avec 3 satellites CERES (Capacité de Renseignement Électromagnétique Spatial) lancés en 2021, et en charge de détecter les signaux de communication ou radar ; 2 satellites d’observation électrooptique OBSERVER, lancés en 2018 et 2020 (+ 1 à venir) ; et 2 satellites de communication à très longue distance SYRACUSE IV, lancés en 2021 et 2023.

Elle est renforcée, par ailleurs, de certaines capacités embarquées à bord de satellites civils, ou partagés avec d’autres nations, comme les satellites d’observation Pleiades, les satellites de communication Sicral et Athena-Fidus, ou les satellites de géolocalisation Galileo.

Toutefois, cette densité de moyens spatiaux est très insuffisante pour exploiter des liaisons satellites en temps réelles permanentes, indispensables au déploiement de certains drones, ou pour créer un flux suffisamment riche de renseignement, même en associant les capacités comparables des autres pays européens. Dès lors, l’OTAN demeure extrêmement dépendante des États-Unis, dans ce domaine, que ce soit pour le renseignement et pour les moyens de commandement et de communication.

L’hypothèse d’une mise en retrait des États-Unis du théâtre européen, voire de tensions entre l’Europe et Washington, ne pouvant à présent plus être écartées, ni même ignorées, la France va, comme ses voisins européens, devoir combler ce puissant déficit capacitaire, indispensable à la conduite des opérations de guerre moderne, pour lesquelles les armées françaises sont entrainées.

Retrouver les moyens pour former et qualifier les équipages et les personnels de maintenance

L’extension de la flotte de chasse et de la défense aérienne, la transformation des flottes de transport et de soutien, et le rattrapage, à marche forcée, des moyens spatiaux, évoqués jusqu’ici, ne peuvent voir le jour qu’accompagner d’une évolution et d’une transformation des effectifs de l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Au-delà des besoins de recrutement et de fidélisation auxquels elle sera exposée, comme la Marine nationale et l’Armée de terre, du reste, l’AAE va devoir, également, repenser son potentiel de formation, qu’il s’agisse des infrastructures, des moyens technologiques comme des moyens humains, pour retrouver un format qui pourrait bien passer de 40,000 aviateurs, aujourd’hui, à 50,000, en 2035.

Au-delà des formations initiales des équipages et personnels de maintenance et de soutien, l’AAE devra, également, faire évoluer ses moyens, pour s’assurer de disposer des forces permettant une rotation des effectifs, voire un traitement de l’attrition, qui ne peut être exclue.

Cela pourrait passer par une intensification des vols de maintien de qualification, pour les officiers détachés en état-majors par exemple, de sorte à conserver, en permanence, un potentiel humain susceptible d’absorber les contraintes des déploiements et engagements, sans jamais renoncer au très haut niveau de technicité exigé par la mission.

Pour cela, le redéploiement d’une flotte d’avions d’entrainement à hautes performances, comme l’étaient les Alpha Jet auparavant, permettant aux abonnés de conserver leurs compétences, sans devoir immobiliser ou consommer le précieux (et très onéreux) potentiel de vol des avions d’arme, pour cette mission, constituerait certainement une hypothèse à méditer, dans le cadre de la révision de la Revue Stratégique 2022.

Engager rapidement la transformation du combat collaboratif

Et les drones, alors ? C’est, logiquement, la question qui devrait s’imposer au lecteur, à ce niveau de l’analyse. En effet, la révolution des drones, ou plutôt du combat collaboratif, comme le désigne très justement l’US Air Force, représente certainement l’enjeu capacitaire le plus décisif, pour les années à venir, pour l’Armée de l’Air et de l’Espace. Suffisamment décisif, pour justifier une tête de chapitre, en tout cas.

Accédez à l’analyse complète

Cet article est réservé aux abonnés Meta-Defense. L’abonnement vous donne accès à l’ensemble des analyses, dossiers et décryptages publiés sur le site.

Aucun engagement. Votre soutien finance une information indépendante et spécialisée défense.

Les articles sont super mais j’ai un petit problème. Il me semble que certains articles sont postés plusieurs fois et brandés comme nouveaux articles. C’est donc un peu embêtant de commencer à lire un article et de se rendre compte de l’avoir déjà lu. Serait-il possible de positionner à côté de la date de republication de l’article la date de première publication avec un petit mot (en début de l’article ou dans le titre de type) « repost » etc avec les modifications s’il y en a mise en avant. Merci et bonne continuation.

Tous les week-ends, d’anciens articles sont republiés en version intégrale pour deux jours, pour que les non-abonnés puissent se faire une idée du contenu des articles.

Ils sont identifiés par le tag « articles en version intégrale ». Avant ils etaient publiés pour une semaine, mais en raison de très nombreux exemples de plagiats, ces publications ont été ramenées à deux jours, ce qui ne permet de les inclure dans une rubrique sur la page d’accueil.

Modifier le titre n’est pas possible, car « version intégrale » prendrait beaucoup trop de caractères non pertinents, sur le titre, dans les moteurs de recherche.

Dans tous les cas, les articles publiés le week-end sont toujours des republications en version intégrale.

okk merci

L’UE est puissante et avec un PIB et une population nombreuse, mais chaque pays pris séparément est fragile, si nous continuons à nous comporter comme des nations totalement indépendantes ont va au devant de réels problèmes . Concernant les drones , les derniers retours de la Chine démontre qu un drone HALE en poisition stratosphérique et disposant d un radar pourrait détecter les chasseurs furtifs.

Bonjour,

« ’arrivée de ces nouveaux drones, et de leurs sous-systèmes, qui peuvent également être des drones, va radicalement changer la manière de mener la guerre aérienne »

A un petit niveau, les hélicoptères Russes abattus au large de la Crimé sont un signe avant coureur; J’ai bien conscience que vous parlez de drones aériens dans votre article, mais si une plateforme naval avec des moyens rudimentaires est capable de le faire, on peu attendre en effet des résultats similaires avec des plateformes plus sophistiquées et aériennes.

Bonjour,

« comme le Shahed 136 / Geran-2, en dépit du potentiel offensif et dissuasif que représente une telle capacité, pour un cout exceptionnellement peu élevé. » En effet quand je vois certaines tensions que nous avons avec quelques pays autour de la méditerranée, une flotte de 1000 drones de ce type permettrait de faire des dégâts monstres en première vague (infra pétrolières / Gazieres, electricité, stockage etc.) pour le coût d’un rafale F5. (prix unitaire du drone de l’ordre de 100k€). Aucun pays non préparé ne peut contrer ce genre de menace aujourd’hui. Cela permet aussi d’avoir une capacité de gradation (salve de 50 drones par exemple), sans risque de perte et donc d’impact dans l’opinion publique.

oui bien sur mais peut être nous pourrions durcir nos défenses antiaériennes en premier. en effet 12 sampt NG et autant de mica NG cela suffit a peine pour protéger les terrains d’aviations français, soyons serieux il y a quand même 540000 km2 en france, par rapport aux pays bas ?il nous faudrait au bas mot 4 fois plus de systemes pour commencer à se sentir un peu à l’abri.

Il me semble sage de ne pas investir dans un drone type Shahed : en temps de guerre, la conception d’un tel engin prendrait vraisemblablement quelques semaines, et l’évolution technologique rapide risque de rendre le modèle conçu aujourd’hui rapidement obsolète.

Parce que vous pensez « guerre en Ukraine « . Mais quid si l’adversaire dispose, avant le conflit, de 5000, 10,000 ou 25,000 de ces drones, prêts à être lancés dans une immense frappe préventive contre l’ensemble des infrastructures civiles et militaires ? On ne répondra pas en nucléaire, à moins d’être prêt à sacrifier toute la population nationale. Et que restera t il des infrastructures militaires pour se défendre par la suite ?

Alors, oui, ce type de drones à une durée de vie technologique réduite. Mais il ouvre un pan entièrement nouveau de capacités militaires qui se situe bien davantage dans la sphère stratégique que conventionnelle

https://meta-defense.fr/2023/01/02/5-menaces-strategiques-non-letales/