L’Indian Air Force (IAF) a relancé en 2025 le développement d’un aéronef dédié à la guerre électronique et aux missions SEAD, après l’abandon du « Desi Growler ». Les informations disponibles décrivent un recentrage pragmatique vers des briques devenues matures, depuis l’UEWS jusqu’à un High‑Power Jammer ayant revendiqué des perturbations radar au-delà de 300 km lors d’essais récents. Le choix de la plateforme, partagé entre Su‑30MKI et Tejas Mk2, s’impose désormais comme l’arbitrage cardinal, en raison des contraintes d’emports, de puissance électrique et d’intégration structurelle, dans un contexte budgétaire exigeant.

Ainsi, la logique d’ensemble conduit à examiner simultanément les compromis techniques, les limites opérationnelles dans un environnement IADS dense, et surtout, la fenêtre d’opportunité qu’offrirait une coopération franco‑indienne centrée sur un Rafale de guerre électronique interconnecté à des UCAV Loyal Wingman. Cette trajectoire répondrait aux besoins pressants de l’IAF tout en apportant à la France une capacité manquante, avec un potentiel de partage des coûts, d’accélération capacitaire et de retombées export difficilement égalables par d’autres options.

Sommaire

Rafale de guerre électronique franco‑indien, un pivot stratégique réalisable dès le standard F5

Dès lors que l’on considère l’ampleur des besoins en guerre électronique, la conception conjointe d’une version GE/SEAD du Rafale F5 offre une réponse structurante. En capitalisant sur des briques déjà identifiées en Europe, l’option d’un Rafale dédié à la guerre électronique s’inscrit dans une logique de mutualisation technique et industrielle avec le standard F5. La proximité des architectures de mission, la montée en puissance des capacités de traitement et la perspective d’une production électrique accrue ouvrent la voie à l’emport de pods de brouillage puissants et à l’emploi de missiles antiradar, pour une escorte électronique crédible en zone contestée.

Par ailleurs, une coopération structurée avec New Delhi réduirait significativement l’effort financier national et sécuriserait un volume initial d’intégration et d’industrialisation, tout en alignant la proposition avec les priorités de l’IAF. La démonstration récente de l’IAF pendant l’opération Sindoor a servi d’électrochoc doctrinal et capacitaire, confirmant que la supériorité aérienne restait atteignable face à une défense multicouche, dès lors que la kill‑chain et la composante SEAD sont correctement structurées. Un Rafale GE franco‑indien placerait l’ensemble sur une trajectoire stratégique lisible et exportable.

![[Analyse] Rafale de guerre électronique : pourquoi Paris et New Delhi ont une fenêtre unique en 2025 ? 1 Futur missile antiradar RJ10 français](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/02/FMAN-FMC-mbda-1200x840.webp)

Surtout, l’intégration native avec le drone de combat et les Remote Carrier du F5 créerait une kill‑chain distribuée, dissociant la production d’effets des plateformes pilotées. Les concepts d’emploi décrits autour du F5, du futur missile antiradar RJ10 et des UCAV Loyal Wingman confèrent au dispositif une élasticité tactique élevée, ce que résume l’approche de « quarterback » à distance déjà documentée pour le F5, au travers de la kill‑chain étendue via drones de combat. Cette interopérabilité réduit l’exposition des équipages tout en maximisant l’effet SEAD.

Enfin, la complémentarité technologique est au rendez‑vous. Les savoir‑faire français en ESM/ECM avec SPECTRA et en frappe antiradar via le RJ10 rencontrent les briques indiennes UEWS et HPJ, qui ont franchi des jalons significatifs. Ainsi, le partage de tâches semble naturel entre conception de sous‑systèmes, intégration et essais. Le général Jérôme Bellanger a indiqué que le futur missile antiradar s’inscrivait dans la doctrine d’emploi du Rafale F5 et dans la création d’une kill‑chain étendue via drones de combat, lors d’un entretien relayé par la presse nationale et analysé par Meta‑Défense.

Choisir la plateforme pour la SEAD, l’équilibre entre emport, puissance électrique et discrétion

En l’état, le Su‑30MKI concentre des atouts d’emport et de puissance d’intégration qui en font un candidat crédible à l’escorte électronique. Comme le rapporte le site Defence.in, l’avion offre de nombreux points d’emport et un potentiel d’antennes conformes, utiles aux pods EW haute puissance. L’adossement au programme Super Sukhoi et à l’arrivée d’un radar GaN AESA indigène renforce l’argument d’une plateforme lourde, envisagée historiquement comme pivot d’un dispositif de standoff jamming, au profit des packages de pénétration.

Toutefois, le Tejas Mk2 avance des qualités de discrétion et d’agilité, avec un RCS réduit et une suite d’autoprotection intégrée. Les contraintes tiennent à sa motorisation monomoteur et, surtout, à la production électrique disponible pour assurer un brouillage de zone soutenu. La perspective d’un ASPJ générant une « furtivité fonctionnelle » est intéressante, mais reste soumise à la disponibilité électrique et au dimensionnement thermique associés à un HPJ embarqué, si l’ambition dépasse l’autoprotection pour viser un rôle de nœud EW avancé.

Ces arbitrages prolongent des difficultés connues. La tentative de conversion lourde « Desi Growler » sur Su‑30MKI avait révélé la complexité d’intégrer des émissions puissantes, tant pour la tenue mécanique que pour la compatibilité moteur AL‑31FP et les protections EMI de l’équipage. Au contraire, la voie modulaire limite l’empreinte structurelle au prix d’un compromis. Meta‑Défense a souligné la permanence d’un compromis entre puissance d’émission et discrétion/opérabilité, qui oriente la doctrine d’emploi autant que le choix plateforme.

Ainsi, l’architecture « pod‑and‑play » retenue dans les échanges depuis mi‑2025 crée une option de convergence. Il devient possible de panacher les plateformes selon le profil de mission, d’installer des grappes de capteurs/émetteurs adaptés, et d’esquiver des refontes profondes de cellule. Pour l’IAF, c’est un moyen d’enclencher une montée en puissance graduelle, avec un socle commun de pods, tout en maintenant l’ouverture vers une solution d’escorte lourde si l’expérience de flotte valide l’intérêt d’une spécialisation.

High‑Power Jammer (HPJ) et UEWS, des briques matures qui redessinent les modes d’action

Le pivot technique tient à la maturité des sous‑systèmes. Le HPJ du DRDO a revendiqué des perturbations radar au‑delà de 300 km lors d’essais menés en 2024, ce qui place la barre au niveau requis pour couvrir des corridors d’entrée et générer une dilution de l’image de situation adverse. Cette portée n’a de sens opérationnel que si la chaîne réception‑analyse‑réémission demeure robuste dans un environnement contesté, et si l’on dispose de profils d’emploi modulables entre le standoff et l’accompagnement rapproché.

De même, l’UEWS, les capacités DRFM et la gestion spectrale assistée par IA sont présentées comme prêtes à l’intégration. La question n’est plus tant la disponibilité de briques que leur orchestration dans une architecture cohérente, capable d’ingérer de larges bandes, d’exploiter des bibliothèques EOB à jour, et d’arbitrer en temps réel entre tromperie, saturation et suppression. Cette maturité accélère la bascule vers des démonstrateurs orientés mission plutôt que vers des re‑design de cellules.

Doctrinalement, l’IAF semble converger vers un mix entre standoff jamming, RWR renforcés et missiles antiradar pour sécuriser des axes de pénétration. L’adossement côté français à un missile RJ10 antiradar longue portée et à un Loyal Wingman furtif crée une synergie évidente, dès lors que les rôles sont distribués entre nœuds d’écoute, relais, leurres et effecteurs. L’agrégation d’une bulle d’attaque électronique avec la frappe anti‑radar structure une SEAD crédible malgré l’absence de furtivité de la plateforme pilotée.

Les contraintes budgétaires et logistiques ayant freiné les tentatives antérieures plaident pour une montée en puissance progressive. La priorité donnée aux pods modulaires et à une flotte mixte d’avions relais puis d’escorte spécialisées, évite l’écueil d’une conversion lourde mal calibrée. Cette trajectoire phasée est cohérente avec la doctrine d’emploi évolutive et le besoin de préserver l’endurance de flotte face à des engagements potentiellement prolongés.

Construire une filière durable par la coopération franco‑indienne, moteurs, transferts et intégration

Sur le plan industriel, l’hypothèse d’un turboréacteur de 12 tonnes co‑développé entre Safran et le GTRE pour le Tejas Mk2 constitue un levier évident. Une telle coopération crée des points d’ancrage techniques partagés et crédibilise l’objectif d’augmenter la production électrique disponible à bord, qui demeure critique pour un rôle de nœud EW offensif. Le bénéfice se mesure autant dans l’alignement des roadmaps que dans la capacité à localiser des fabrications complexes au bénéfice de l’Atmanirbhar Bharat.

Parallèlement, l’option MRCA incluant une production locale de Rafale et l’idée d’un kit de guerre électronique pour Rafale renforceraient la base industrielle indienne, tout en accélérant l’appropriation opérationnelle d’une capacité GE/SEAD. La logique d’ensemble serait de structurer en Inde une ligne d’intégration et d’essais pods/systèmes, adossée à une architecture F5 apte à l’interconnexion Loyal Wingman, afin de produire rapidement des effets en flotte IAF.

Toutefois, l’expérience des coopérations aéronautiques impose d’anticiper les clauses de transfert de codes, d’intégration système et de propriété intellectuelle. L’historique récent a mis en évidence la sensibilité de ces sujets, et il serait contre‑productif d’avancer sans garanties techniques sur l’accès aux couches nécessaires à l’intégration locale. La constructibilité d’un Rafale guerre électronique co‑développé dépendra de la clarté de ces engagements autant que du financement.

Dès lors, une offre franco‑indienne conjointe, adossée à un partage d’industrialisation et à des droits d’export codéterminés, devient un différenciateur commercial. Elle réduirait le coût unitaire, répartirait les risques et crédibiliserait une proposition clé en main pour les forces naviguant dans des IADS multicouches, ce qui aligne les intérêts de New Delhi et de Paris.

Leçons du Desi Growler et de Super Sukhoi, l’IAF bascule vers une modularité pragmatique

Le concept « Desi Growler » visait la conversion de 10 à 20 Su‑30MKI en plateformes de guerre électronique à base de DRFM et de missiles antiradar Rudram. L’ambition était claire, à savoir produire une capacité d’attaque électronique de niveau escort jammer. Les travaux exploratoires ont néanmoins convergé vers la mise en sommeil, en raison de difficultés d’intégration et d’un environnement budgétaire contraint, alors que d’autres priorités occupaient l’avant‑scène.

La compétition financière avec le programme Super Sukhoi et les contraintes post‑pandémie ont dessiné un contexte peu favorable aux conversions lourdes. Les bénéfices attendus d’une modernisation de flotte large, avec RWR et suites EW de base, ne compensaient pas l’absence d’une capacité de brouillage de zone dédiée. Le format d’ensemble a évolué, mais le cœur de la lacune, le standoff jamming, n’était pas adressé.

Les études ont surtout montré l’ampleur des chantiers à mener pour adapter des cellules à des émissions intenses, avec des risques sur la disponibilité et des arbitrages délicats entre gains espérés et coûts structurels. La question du moteur AL‑31FP et des protections EMI de l’équipage a cristallisé des verrous techniques qui militaient en faveur d’une alternative moins intrusive.

Ainsi, la trajectoire 2025 acte un changement d’approche. Plutôt que de repartir vers des conversions massives, une modularité pragmatique est privilégiée, en s’appuyant sur des pods, des démonstrateurs et des architectures reconfigurables. Cet axe préserve l’option d’un escort jammer spécialisé, mais uniquement si l’expérience acquise en flotte et la coopération internationale justifient l’investissement.

Gagner la bataille de l’électromagnétique avec des Loyal Wingman, effets attendus et limites

L’apport d’un appareil dédié EW/SEAD dépasse la seule protection des avions d’assaut. En créant une couche de déni électromagnétique, il réduit la dépendance aux frappes standoff massives et à leurs stocks limités, tout en étirant la durée d’engagement possible face à une IADS solide. Meta‑Défense a souligné que ce type de capacité rehausse la liberté d’action sans épuiser, en quelques jours, des munitions coûteuses, un point qui devient crucial lorsque la menace impose des cycles de frappe étalés.

Les limites techniques ne doivent cependant pas être minorées. La production électrique embarquée, la robustesse thermique, la compatibilité électromagnétique avec les autres systèmes et la protection de l’équipage constituent des prérequis stricts à un HPJ crédible. À cela s’ajoutent maintenance et disponibilité, car la montée en puissance d’une flotte GE exige des compétences de soutien spécifiques, des moyens d’essais et une doctrine d’entraînement différenciée.

Opérationnellement, la dépendance aux moyens de soutien aéroportés reste une vulnérabilité. Les missiles très longue portée et les systèmes sol‑air modernes repoussent AWACS et ravitailleurs, comprimant le tempo d’engagement. Meta‑Défense a rappelé que les moyens de soutien aéroportés sont exposés à des menaces longue portée, ce qui milite pour des architectures distribuées, avec relais drones et nœuds avancés, précisément le type d’écosystème que le Rafale F5 et ses UCAV projettent.

S’ajoutent enfin des risques politiques et industriels. Les exigences d’indigénisation, la sensibilité des transferts de codes et la pression concurrentielle extérieure peuvent compliquer les négociations. La réussite d’un partenariat GE/SEAD dépendra donc d’accords explicites sur l’accès technique, la répartition des tâches et la gouvernance export, afin d’éviter que la logique industrielle ne prenne le pas sur l’ambition opérationnelle.

Un avantage export décisif si les démonstrations valident l’architecture F5

Sur le plan stratégique, un programme franco‑indien de Rafale guerre électronique renforcerait mécaniquement la relation bilatérale et pèserait sur les arbitrages de flotte en Inde. En créant une filière commune de développement et d’intégration, l’offre répondrait simultanément aux objectifs opérationnels de l’IAF et aux besoins capacitaires français, ce qui confère un poids politique singulier à la proposition.

Commercialement, la disponibilité d’une configuration GE/SEAD co‑vendue vers des opérateurs confrontés à des IADS multicouches, du Moyen‑Orient à la Méditerranée, deviendrait un atout distinctif. L’absence d’alternative européenne crédible au Growler souligne ce différentiel. Dans un marché où la guerre électronique redevient centrale, la combinaison Rafale F5 + kit GE + interopérabilité Loyal Wingman structurera un avantage difficile à rattraper par des solutions dispersées.

La crédibilité d’ensemble reposera toutefois sur des jalons de démonstration. Les prototypes HPJ, l’intégration modulaire et la maîtrise des liaisons de données avec les Loyal Wingman devront être éprouvés. De façon éclairante, l’opération Rising Lion a montré une approche SEAD asymétrique, combinant perturbation, drones et frappes ciblées pour désynchroniser l’adversaire. Même si ce modèle reste singulier, il illustre l’efficacité d’une kill‑chain distribuée, précisément l’axe doctrinal que vise l’architecture Rafale F5.

Enfin, une telle initiative pourrait catalyser une offre européenne plus large, sous forme de kit EW adaptable, tout en comblant une lacune identifiée de longue date par les analyses spécialisées. Pour Paris comme pour New Delhi, l’enjeu dépasse l’appareil pour devenir une filière, avec des retombées industrielles et export structurantes et un effet d’entraînement capacitaire sur l’ensemble de la flotte.

Conclusion

On le voit, la relance par l’IAF d’un appareil dédié à la guerre électronique recadre le débat bien au‑delà d’un duel Su‑30MKI contre Tejas Mk2. La question centrale s’articule autour d’une solution de système, dans laquelle une version Rafale de guerre électronique interconnectée à des UCAV Loyal Wingman apporterait une réponse cohérente aux verrous techniques, aux contraintes budgétaires et aux besoins opérationnels des deux pays. La complémentarité des briques françaises et indiennes rend cette trajectoire tangible, à condition d’en sécuriser la gouvernance industrielle et les jalons de démonstration.

En outre, l’ambition reste conditionnée par des choix clairs sur les transferts technologiques, la propriété intellectuelle et l’alignement avec l’Atmanirbhar. Par ailleurs, la doctrine d’emploi, la protection des moyens de soutien et la montée en cadence des sous‑systèmes EW devront être intégrées dès la conception. Dans le même temps, l’alignement calendaire avec le Rafale F5, la validation d’un HPJ opérationnel et l’industrialisation d’un kit modulaire seront décisifs pour transformer cette opportunité en supériorité opérationnelle et en succès export partagé.

![[Analyse] Rafale de guerre électronique : pourquoi Paris et New Delhi ont une fenêtre unique en 2025 ?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/07/Rafale_Inde-H-1-768x500.jpg)

![[Actu] Défense aérienne privatisée en Ukraine: Kiev délègue la lutte anti-drones aux entreprises critiques — pari audacieux mais dangereux… [Actu] Défense aérienne privatisée en Ukraine: Kiev délègue la lutte anti-drones aux entreprises critiques — pari audacieux mais dangereux…](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Ukraine-AA-air-defense.jpg-768x513.avif)

![[Actu] Défense aérienne privatisée en Ukraine: Kiev délègue la lutte anti-drones aux entreprises critiques — pari audacieux mais dangereux... 5 defense antiaérienne ukraine](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/ukraine-destroys-russian-air-defense-system.jpg.webp)

![[Actu] Défense aérienne privatisée en Ukraine: Kiev délègue la lutte anti-drones aux entreprises critiques — pari audacieux mais dangereux... 7 Manpads singer armée ukrainienne](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/manpads-Ukraine-1280x840.webp)

![[Actu] Su-75 Checkmate, 2026 comme épreuve de vérité pour le chasseur furtif russe](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Su-75-checkmate-768x512.jpg)

![[Actu] Su-75 Checkmate, 2026 comme épreuve de vérité pour le chasseur furtif russe 8 presentation checkmate Army 2021](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2021/07/Sukhoi-Checkmate-Maks21-scaled-1280x840.jpg)

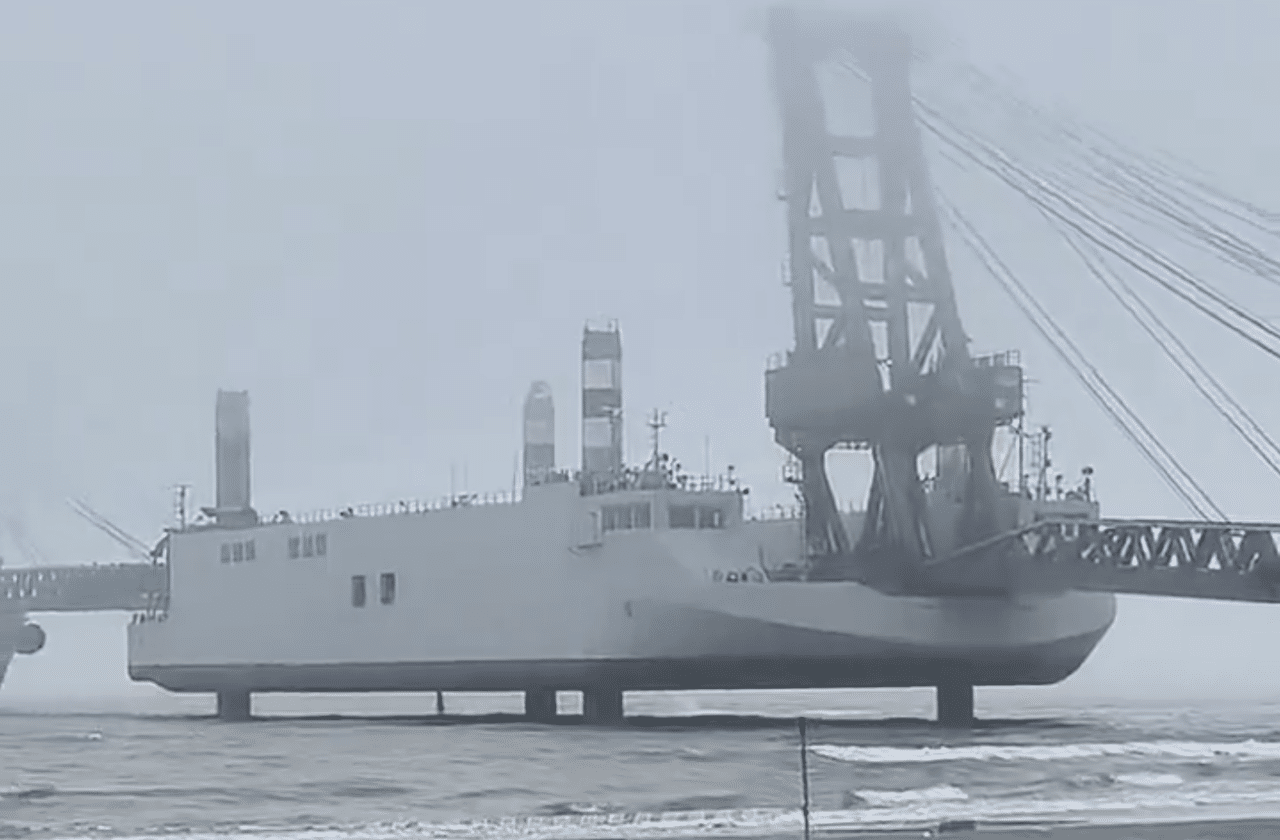

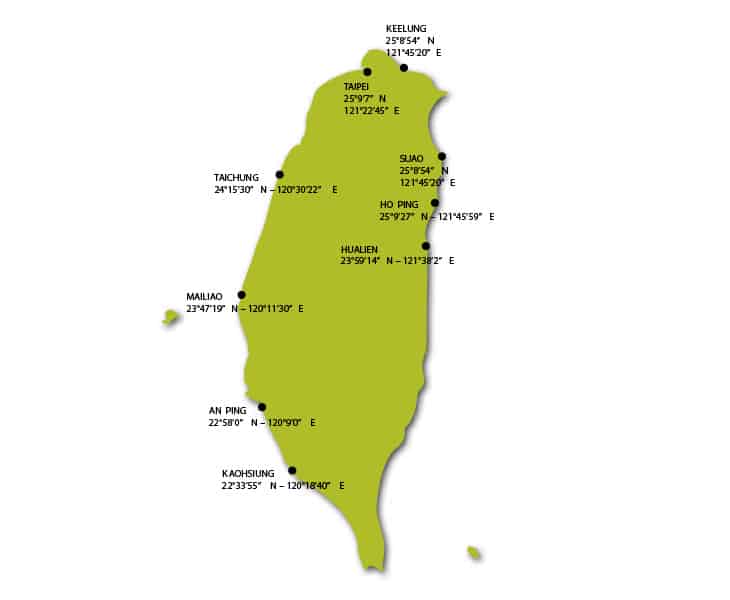

![[Analyse] Taïwan face à la flotte civile chinoise: débarquements multi‑points et logistique éclair](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/PLA-Debarquement_roro-768x512.jpg)

![[Analyse] Taïwan face à la flotte civile chinoise: débarquements multi‑points et logistique éclair 12 port artificiel roro débarquement](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Roro-port-artificiel.webp)

![[Actu] T-7 Red Hawk: BAE, Boeing et Saab promettent un assemblage au Royaume‑Uni dans une offre choc pour remplacer le Hawk de la RAF [Actu] T-7 Red Hawk: BAE, Boeing et Saab promettent un assemblage au Royaume‑Uni dans une offre choc pour remplacer le Hawk de la RAF](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/T-7A-1.jpeg-768x432.webp)

![[Dossier] Bombe nucléaire tactique : Airbus brise le tabou et bouscule la dissuasion européenne [Dossier] Bombe nucléaire tactique : Airbus brise le tabou et bouscule la dissuasion européenne](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/depart-missile-iskander-768x489.webp)

![[Dossier] Bombe nucléaire tactique : Airbus brise le tabou et bouscule la dissuasion européenne 25 Dissuasion française Rafale ASMPA](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2023/10/Rafale-ASMPA-1280x840.jpeg)

![[Actu] Su-57E: deux appareils livrés à l’Algérie ? Le choc stratégique qui se profile au Maghreb](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/11/Su-57E-768x462.jpeg)

![[Actu] F-35B britannique: que vaut la Lightning Force sans munition stand-off dédiée?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/F-35B_Royal_air_force-768x449.jpg)

![[Actu] Démissions des sous-officiers grecs: onde de choc sur les capacités militaires grecques](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/sous-officiers-armee-grecque-768x432.jpg)

![[Actu] Démissions des sous-officiers grecs: onde de choc sur les capacités militaires grecques 41 entrainement armées grecques](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/greek-army-training.webp)

![[Actu] Démissions des sous-officiers grecs: onde de choc sur les capacités militaires grecques 42 RAfale grèce](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/03/Rafale-grece-1280x840.webp)

![[Analyse] HAL Nashik « prêt à 50 % » pour produire le Su-57e ! L’offre choc russe pousse New Delhi à un choix industriel](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/12/su-57-dec23-1-1160x773-1-768x512.jpg)

![[Analyse] HAL Nashik « prêt à 50 % » pour produire le Su-57e ! L’offre choc russe pousse New Delhi à un choix industriel 46 Su-30MKI HAL production](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/HAL-Su-30_MKI.jpg)

![[Analyse] HAL Nashik « prêt à 50 % » pour produire le Su-57e ! L’offre choc russe pousse New Delhi à un choix industriel 47 Izdeliye 30 Su-57](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Izdeliye_30.jpg-1280x840.webp)