L’annonce, relayée par le Times of India, selon laquelle l’Indian Air Force pousserait à attribuer au Rafale le gigantesque programme MRFA de 114 appareils, a immédiatement retenu l’attention. En effet, une telle décision, si elle se confirmait, viendrait consacrer l’avion français comme le cœur de la stratégie aérienne indienne pour les deux décennies à venir. Elle constituerait aussi la réponse la plus éclatante aux doutes méthodiquement entretenus, depuis l’opération Sindoor de mai 2025, par Islamabad et Pékin au sujet des performances du Rafale.

Car la bataille engagée autour du chasseur français n’a pas été uniquement militaire, mais avant tout informationnelle. Les affirmations pakistanaises, largement amplifiées par la propagande chinoise et reprises sans véritable filtre par une partie des médias spécialisés, ont façonné un récit initialement défavorable à New Delhi et à son partenaire français. Pourtant, les analyses postérieures, qu’il s’agisse des frappes menées contre les infrastructures pakistanaises ou du rôle joué par les Rafale aux côtés des Su-30MKI, dressent un tableau beaucoup plus nuancé, où la supériorité pakistanaise revendiquée apparaît bien fragile.

Dès lors, l’attribution du MRFA au Rafale prendrait une dimension qui dépasse la simple logique capacitaire. Pour Dassault Aviation, il s’agirait d’un succès industriel et commercial sans équivalent depuis les grandes heures du Mirage. Pour Paris, ce serait l’affirmation de sa capacité à proposer une alternative crédible face aux pressions américaines comme aux ambitions chinoises. Pour New Delhi enfin, ce choix marquerait la volonté d’affirmer une autonomie stratégique et de répondre à la double contrainte sino-pakistanaise par une montée en gamme rapide de ses moyens.

Ainsi, loin de confirmer les récits de fragilité diffusés à l’issue de Sindoor, ce contrat potentiel consacrerait au contraire le Rafale comme l’avion de combat européen le plus exporté des cinquante dernières années. Mais il poserait aussi une question de fond : la France saura-t-elle transformer ce succès en tremplin durable, alors qu’elle ne disposera pas d’un chasseur pleinement furtif avant 2045 et que l’avenir du SCAF demeure plus incertain que jamais ?

Sommaire

Opération Sindoor et la bataille du récit médiatique

L’opération Sindoor, qui opposa du 7 au 11 mai 2025 les forces aériennes indiennes et pakistanaises, n’a pas seulement été un affrontement militaire. Elle a constitué, dès ses toutes premières heures, une bataille informationnelle et médiatique d’ampleur internationale. En effet, les premiers communiqués officiels émis par Islamabad, soutenus presque immédiatement par Pékin et relayés intensivement par de nombreux canaux numériques, ont imposé un récit largement favorable au Pakistan dans la plupart des médias spécialisés et généralistes, y compris occidentaux. Dans ce narratif, l’Indian Air Force aurait subi de lourdes pertes, en particulier avec la destruction présumée d’un Rafale par un J-10CE armé de missiles PL-15, victoire aussitôt présentée comme décisive et irréfutable.

Très rapidement, ce récit s’est enraciné dans les articles de référence en langue anglaise, de la presse asiatique aux médias européens. L’influence de la communication pakistanaise a été considérablement amplifiée par la force de frappe numérique de ses relais, en particulier sur les réseaux sociaux, où l’on a vu se multiplier des vidéos de propagande et des analyses « techniques » massivement diffusées par des comptes proches de la sphère sino-pakistanaise.

Comme l’a relevé Defence24, de nombreux articles se sont alors alignés sur ces affirmations initiales, reflétant davantage les éléments de langage d’Islamabad que des constats objectifs vérifiables sur le terrain. Dès lors, cette « empreinte narrative » s’est avérée si profonde que les démentis ultérieurs n’ont jamais véritablement réussi à rééquilibrer la perception générale du conflit.

Pourtant, les données disponibles demeurent infiniment plus nuancées. Certes, la perte d’un Rafale indien ne semble plus faire débat parmi les spécialistes, mais les circonstances exactes de ce crash restent indéterminées. Aucune source indépendante n’a pu confirmer la version pakistanaise d’un engagement victorieux du J-10CE contre l’appareil français. L’Indian Air Force, comme à son habitude, a reconnu des pertes, sans en préciser le détail, tout en insistant sur le fait que tous les équipages étaient rentrés sains et saufs (The Hindu). De son côté, Dassault Aviation est restée scrupuleusement muette, suivant une ligne de discrétion traditionnelle en cas de pertes de matériels exportés.

En parallèle, les frappes indiennes menées les 7, 9 et 10 mai contre des installations militaires pakistanaises racontent une tout autre histoire. Les dégâts infligés à plusieurs sites stratégiques, confirmés par des images satellites publiées par le Center for Strategic and International Studies, témoignent d’une efficacité opérationnelle contrastant fortement avec l’image d’une aviation indienne prétendument décimée. Plusieurs analystes indiens ont même souligné que ces frappes, préparées et exécutées par des Rafale en coordination avec des Su-30MKI, démontraient au contraire la valeur ajoutée de l’appareil français en termes de pénétration, de frappe de précision et de supériorité informationnelle (Times of India).

Cependant, cette réalité tactique est demeurée largement en arrière-plan du récit dominant. En effet, les premières heures de la confrontation ont fixé le cadre médiatique, et les corrections apportées ultérieurement n’ont jamais eu le même retentissement. C’est là un phénomène bien documenté dans les conflits modernes : la première version qui circule, surtout si elle est relayée par une communication offensive et parfaitement calibrée, tend à devenir la « vérité médiatique » durable, même si elle est ultérieurement contredite par des faits objectivement vérifiables (Reuters). L’opération Sindoor illustre donc parfaitement ce que l’on appelle aujourd’hui la bataille du récit ou information dominance.

L’impact de ce biais initial a été d’autant plus renforcé par la passivité relative de New Delhi et de Paris. Alors qu’Islamabad multipliait les communiqués triomphants, soutenus par des relais médiatiques chinois, l’Indian Air Force se contentait de communiqués laconiques, et le gouvernement français, comme Dassault, gardaient obstinément le silence. Ce choix de retenue, destiné à ne pas alimenter la polémique et à éviter les surenchères, a paradoxalement contribué à figer l’image d’une défaite indienne. Il faudra ainsi plusieurs semaines, et de nombreux recoupements techniques et stratégiques, pour que les experts commencent à déconstruire le récit initial. Mais, entre-temps, le mal était profondément fait.

En définitive, l’opération Sindoor a révélé avec acuité l’ampleur de la vulnérabilité narrative de l’Inde et de ses partenaires. Dans un monde saturé d’informations instantanées et de campagnes d’influence coordonnées, le temps long de l’analyse militaire ne parvient plus à rivaliser avec l’impact immédiat des messages calibrés pour les réseaux sociaux. L’affaire démontre ainsi que les batailles d’aujourd’hui ne se gagnent pas seulement dans le ciel ou sur le terrain, mais aussi – et peut-être surtout – dans la sphère cognitive, où se forgent durablement les perceptions et, parfois, les illusions stratégiques.

La situation capacitaire critique de l’Indian Air Force

L’Indian Air Force aborde l’année 2025 dans une situation particulièrement tendue. Avec le retrait programmé des derniers escadrons de MiG-21 Bison prévu pour septembre 2025, sa flotte de combat sera ramenée à seulement 29 escadrons, soit environ 500 à 520 appareils opérationnels.

Or, son format minimal a été fixé à 42 escadrons par le ministère de la Défense indien, seuil jugé indispensable pour garantir une capacité de dissuasion et d’intervention face à la double menace chinoise et pakistanaise. Dès lors, l’écart, déjà criant depuis plusieurs années, atteindra donc un niveau critique à très court terme (Times of India). Selon un article publié il y a plusieurs mois sur Meta-Défense, l’IAF accuse aujourd’hui un déficit d’environ 400 avions de combat par rapport au format requis, un gouffre capacitaire difficilement soutenable.

Cette situation résulte, en réalité, de la combinaison de plusieurs facteurs convergents. D’une part, le vieillissement accéléré de la flotte héritée de la Guerre froide, en particulier les MiG-21, MiG-27 et Jaguar, qui représentent encore une fraction non négligeable des moyens indiens. D’autre part, les retards accumulés dans les programmes nationaux comme le Tejas, qui, malgré ses progrès, demeure un appareil de transition limité en autonomie et en charge utile. Enfin, les difficultés industrielles de partenaires étrangers, qu’il s’agisse de la Russie avec les Su-30MKI ou de projets avortés comme le FGFA (dérivé du Su-57), ont privé New Delhi de relais rapides pour compenser l’érosion de ses capacités.

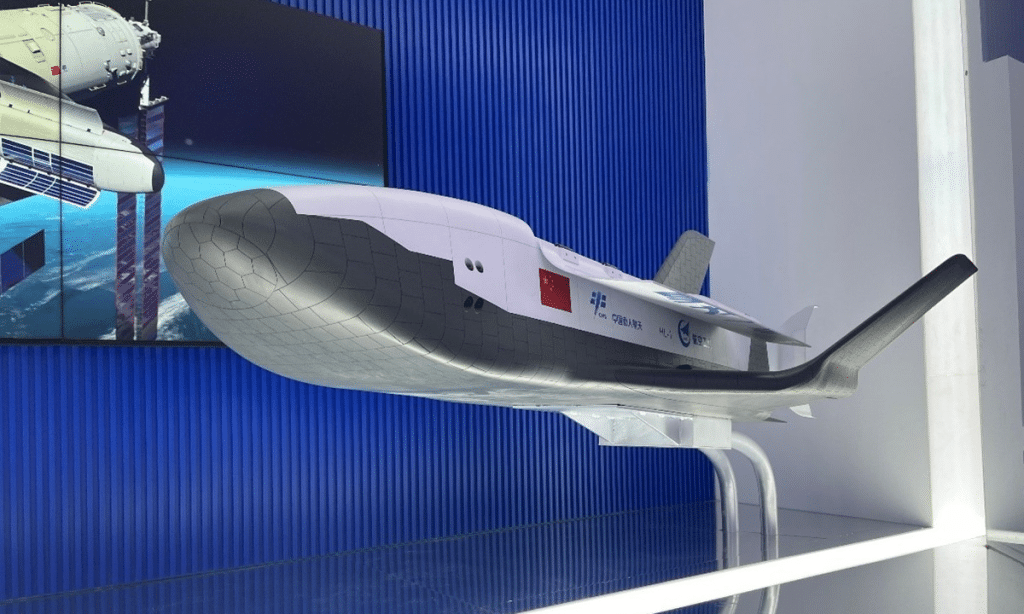

En conséquence, l’IAF se retrouve face à un déséquilibre structurel grandissant entre la montée en puissance rapide des flottes chinoises et pakistanaises et l’érosion progressive de son propre potentiel. Pékin met en service chaque année plus de 100 avions de combat modernes, dont les J-20 de 5ᵉ génération. Islamabad, de son côté, a réceptionné en 2022 une première tranche de 25 chasseurs J-10CE, présentés par Pékin comme une réponse directe au Rafale indien (Defence24).

Plus inquiétant encore, quelques semaines seulement après l’opération Sindoor, la Pakistan Air Force a annoncé sa volonté d’acquérir le chasseur furtif J-35A de 5ᵉ génération, renforçant ainsi un peu plus l’écart qualitatif potentiel. Dès lors, la supériorité qualitative sur laquelle l’IAF comptait jusqu’ici pour compenser son infériorité numérique apparaît de plus en plus difficile à maintenir de manière durable.

Pour tenter de répondre à ce défi, l’état-major indien multiplie désormais les initiatives. La plus urgente concerne l’accélération du programme MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft), qui prévoit l’acquisition de 114 chasseurs de nouvelle génération via une production locale sous licence. L’Indian Air Force pousse ainsi pour obtenir, dans les deux mois, l’approbation formelle du Defence Acquisition Council (DAC), présidé par le ministre Rajnath Singh. Celui-ci a présenté une feuille de route particulièrement ambitieuse visant à reconstruire les capacités de l’IAF, en s’appuyant notamment sur une participation accrue du DRDO (Defence Research and Development Organisation) et du secteur privé national.

Dans ce cadre, le Rafale apparaît logiquement comme le candidat favori. Déjà en service depuis 2020 au sein de deux escadrons, avec 36 appareils livrés et parfaitement intégrés dans la doctrine indienne, il bénéficie d’un retour d’expérience opérationnel positif, notamment lors des tensions avec le Pakistan en 2019 et, plus récemment encore, lors de l’opération Sindoor. L’IAF insiste ainsi pour que le programme MRFA s’organise autour de l’avion de Dassault, qui représente à ses yeux le compromis idéal entre performances, évolutivité et interopérabilité avec les systèmes déjà en place.

Selon plusieurs sources concordantes, l’IAF verrait dans le MRFA un moyen de ramener son format à 36 escadrons à moyen terme, seuil certes inférieur à l’objectif de 42, mais déjà beaucoup plus soutenable que la situation actuelle. Un tel rééquilibrage serait d’autant plus crucial que l’appareil devrait être acquis au standard F5, évolutif, conçu pour intégrer de nouveaux senseurs, des communications avancées et la mise en œuvre de drones de combat collaboratifs. Ainsi, à travers ce choix, l’IAF espère franchir un véritable pas générationnel, sans attendre le développement encore incertain de l’AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), dont l’entrée en service n’est pas attendue avant 2035 au mieux.

Enfin, l’urgence capacitaire de l’IAF explique directement la pression exercée sur les décideurs politiques. Les hauts responsables militaires indiens rappellent avec insistance que l’aviation de chasse reste la première ligne de défense du pays, aussi bien face au Pakistan qu’en cas d’affrontement limité avec la Chine sur la frontière himalayenne. Or, sans un effort massif et rapide, l’Inde risque de voir son avantage aérien s’éroder au point de mettre en cause sa capacité à mener efficacement des opérations combinées. C’est précisément dans cette perspective que le Rafale, au-delà de ses qualités intrinsèques, est aujourd’hui perçu comme l’outil stratégique par excellence pour restaurer l’équilibre.

Vers un accord majeur autour du Rafale et du programme MRFA

L’Indian Air Force a donc fait de l’accélération du programme MRFA sa priorité absolue, en insistant pour que celui-ci s’organise autour du Rafale. En effet, selon le Times of India, les discussions entre Dassault Aviation et les autorités indiennes auraient déjà atteint un stade avancé, et un accord pourrait être soumis au Defence Acquisition Council dans les prochains mois.

Le calendrier, particulièrement serré, traduit l’urgence stratégique ressentie par New Delhi, qui ne peut absolument pas se permettre de voir sa flotte de chasse descendre durablement sous le seuil critique. Pour Dassault, il s’agirait, dès lors, d’un succès historique : l’un des plus importants contrats d’exportation jamais envisagés pour un avion de combat européen, avec 114 exemplaires produits sous licence locale.

Cet accord potentiel, s’il se concrétise, marquerait par ailleurs une étape déterminante pour l’implantation industrielle française en Inde. Le programme MRFA prévoit en effet une production locale de l’essentiel des appareils, associée à un transfert de technologies significatif vers le secteur privé indien et vers le DRDO. Cela représenterait non seulement une opportunité majeure pour Dassault, mais aussi pour Safran, Thales et MBDA, qui verraient leurs technologies intégrées à un tissu industriel indien en pleine expansion. Pour New Delhi, l’effet de levier serait double : renforcer immédiatement ses capacités militaires tout en accélérant la montée en gamme de son industrie de défense nationale, conformément à l’initiative Make in India.

Le contrat constituerait également un signal fort vis-à-vis de Washington et Pékin. Pour les États-Unis, qui espéraient imposer leurs industriels via le F-21 de Lockheed Martin ou le F/A-18E Super Hornet de Boeing, l’échec face au Rafale représenterait une déconvenue considérable, d’autant que les tensions commerciales récentes – notamment les droits de douane imposés par l’administration Trump – compliquent fortement la relation bilatérale (Economic Times). Pour Pékin, qui avait largement instrumentalisé la confrontation de mai 2025 pour présenter le J-10CE comme supérieur au Rafale, l’annonce d’un tel contrat réduirait à néant l’impact de sa communication. À l’inverse, elle renforcerait sensiblement l’image du Rafale comme chasseur éprouvé au combat et plébiscité par une grande puissance régionale.

D’un point de vue capacitaire, l’ajout de 114 Rafale au standard F5 bouleverserait profondément la donne pour l’Indian Air Force. Avec six nouveaux escadrons, l’IAF disposerait d’une masse critique suffisante pour reconstituer une partie de son format et retrouver une cohérence doctrinale. Le Rafale F5, conçu pour être évolutif, intègre en effet des capteurs de nouvelle génération, des communications interconnectées et surtout la capacité de mettre en œuvre des drones de combat collaboratifs (EurAsian Times). Il permettrait ainsi à l’IAF de franchir un véritable palier générationnel, sans attendre la mise au point de l’AMCA indien, dont l’entrée en service opérationnel est encore incertaine et probablement repoussée au-delà de 2035.

Il faut également souligner que l’Inde dispose déjà d’une expérience opérationnelle solide avec le Rafale. Depuis 2016, les deux escadrons indiens ont participé à plusieurs exercices multinationaux comme Indradhanush ou Garuda, et ont été engagés lors de tensions avec le Pakistan, démontrant leur efficacité en mission de pénétration et de frappe de précision (The Hindu). Cette familiarité constitue un avantage déterminant, puisqu’elle permet une montée en puissance rapide sans nécessiter de transformation doctrinale majeure. Comme l’a résumé un ancien chef d’état-major indien, « le Rafale est un multiplicateur de force dont nous avons encore à exploiter tout le potentiel ».

En termes de comparaison internationale, le contrat MRFA représenterait un record absolu pour la génération actuelle de chasseurs. Le Typhoon n’a jamais dépassé 72 exemplaires exportés dans un pays, en l’occurrence l’Arabie saoudite. Le Gripen a atteint un maximum de 36 appareils au Brésil, et le F-16V, pourtant très compétitif, reste cantonné à des ventes éparses de quelques dizaines d’exemplaires par client. Aucun autre avion de 4,5ᵉ génération n’a donc approché les volumes envisagés pour le Rafale en Inde. Un tel contrat renforcerait mécaniquement et durablement la crédibilité commerciale de l’appareil sur la scène mondiale, et ouvrirait la voie à d’autres opportunités, notamment en Asie et au Moyen-Orient (Jane’s).

Enfin, le programme MRFA dépasse très largement le seul cadre d’un achat d’avions de combat. Il représente, en réalité, une orientation stratégique de long terme pour l’Inde, qui cherche à diversifier ses partenariats en matière d’armement et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Avec le Rafale, New Delhi s’assurerait un partenariat industriel étroit avec la France, tout en consolidant une relation stratégique avec l’Union européenne. Pour Paris, un tel succès constituerait un atout diplomatique majeur, renforçant son influence en Indo-Pacifique et confortant son rôle de partenaire de premier plan pour l’Inde dans la rivalité qui l’oppose à la Chine et au Pakistan (France24).

Le Rafale au cœur d’une stratégie de flotte mixte indienne

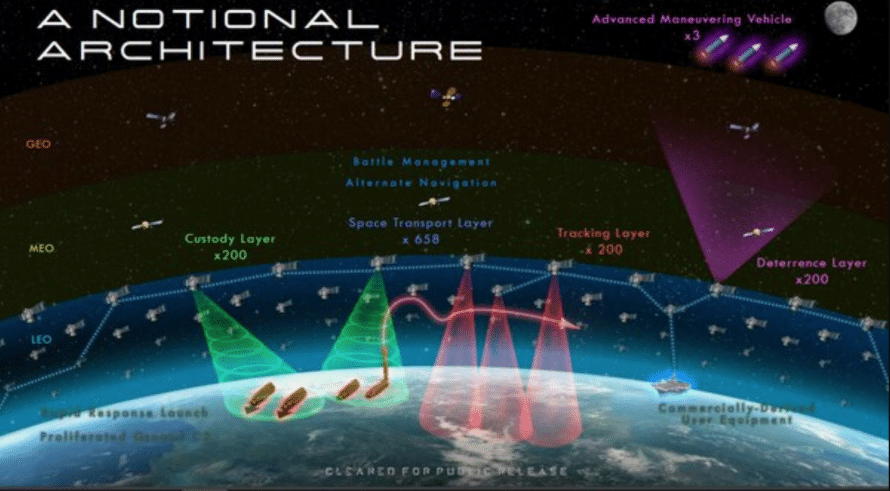

L’un des aspects les plus marquants de la réflexion doctrinale de l’Indian Air Force réside dans sa volonté d’organiser une flotte mixte, combinant des chasseurs robustes de génération 4,5 comme le Rafale ou le Su-30MKI, et des chasseurs furtifs de 5ᵉ génération. Une telle approche reflète une vision pragmatique : disposer à la fois de plateformes capables de missions de pénétration discrète ou de suppression de défenses (SEAD), et d’appareils polyvalents en nombre suffisant pour constituer une puissance de feu conventionnelle. Ainsi, l’IAF s’inscrit dans un modèle déjà adopté par plusieurs grandes puissances, qui associent systématiquement un noyau furtif de pointe à une flotte plus large de chasseurs conventionnels.

En effet, si New Delhi envisage à terme de doter ses forces du futur AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), le calendrier de ce programme demeure incertain. D’ici 2035, l’IAF doit donc s’appuyer sur une combinaison pragmatique. Les Rafale et Su-30MKI assureront la masse critique et la flexibilité, tandis qu’un nombre limité d’appareils furtifs importés servira d’outil d’interim pour faire face aux J-20 chinois et aux J-35 pakistanais. Deux options sont actuellement évoquées : l’acquisition restreinte de Su-57E russes ou de F-35A américains.

Pour autant, le contexte politique rend hautement improbable un achat direct de F-35 à court terme. Les tensions croissantes avec Washington, illustrées notamment par l’imposition de 50 % de droits de douane sur les importations indiennes, compliquent considérablement ce scénario. À l’inverse, Moscou s’est dite prête à consentir de larges concessions industrielles pour revenir dans les bonnes grâces de New Delhi, comme l’a montré la récente proposition de partenariat autour du char T-14 Armata. Cette flexibilité russe pourrait ainsi favoriser une commande limitée de Su-57E, qui viendrait compléter la flotte indienne en attendant l’AMCA.

Par ailleurs, l’expérience des conflits récents démontre que la robustesse et la disponibilité d’une flotte de génération 4,5 demeurent essentielles. De nombreuses forces aériennes, y compris parmi les plus technologiquement avancées, continuent en effet de s’appuyer sur des flottes mixtes afin de combiner supériorité technologique et masse critique. L’IAF s’inscrit donc dans une logique éprouvée, visant à équilibrer la pointe technologique et la capacité de projection quantitative.

Dans ce cadre, le Rafale occupe un rôle central. Son intégration dans les deux premiers escadrons indiens a déjà démontré sa capacité à s’adapter rapidement aux doctrines locales, à opérer dans un environnement exigeant et à compléter efficacement les Su-30MKI. En outre, son standard F5, actuellement en préparation, devrait renforcer encore cette polyvalence : communications interopérables, capteurs avancés, intégration de drones de combat. Autant de caractéristiques qui le positionnent, très concrètement, comme la colonne vertébrale de la flotte de 4,5ᵉ génération indienne pour les deux prochaines décennies.

L’intérêt d’une flotte mixte est également politique. En diversifiant ses acquisitions, New Delhi adresse un signal clair à ses partenaires : elle refuse de dépendre exclusivement d’un seul fournisseur, qu’il soit américain, russe ou européen. L’acquisition potentielle de Rafale supplémentaires, combinée à une flotte limitée de chasseurs furtifs étrangers et au développement progressif de l’AMCA, illustre précisément cette stratégie d’équilibre. Comme l’a noté un analyste de l’Observer Research Foundation, « l’Inde veut bâtir une aviation de combat indépendante, mais sait qu’elle doit d’abord passer par une étape hybride ».

Ainsi, l’IAF semble déterminée à construire une architecture aérienne à double niveau : une flotte de chasseurs robustes et nombreux, dominée par le Rafale et le Su-30MKI, et une pointe technologique assurée par des appareils furtifs en nombre plus limité. Cette approche, comparable à celles déjà adoptées par plusieurs grandes puissances, garantit à l’Inde une crédibilité opérationnelle immédiate tout en préparant méthodiquement le terrain pour son autonomie future.

Une victoire stratégique pour Dassault et pour Paris

Un accord autour du programme MRFA constituerait, en effet, un succès retentissant pour Dassault Aviation, mais aussi pour l’ensemble de la filière française et européenne. Avec 114 appareils supplémentaires, le Rafale dépasserait très largement ses concurrents contemporains en matière d’exportations. À titre de comparaison, l’Eurofighter Typhoon n’a jamais réussi à placer plus de 72 exemplaires dans un seul pays, en l’occurrence l’Arabie saoudite, et le Gripen E reste limité à 36 appareils commandés par le Brésil.

Même le F-16V, pourtant compétitif et largement éprouvé, ne signe plus que des contrats dispersés de 20 à 40 avions par client. Dès lors, le Rafale atteindrait un volume d’export proche des grands succès industriels des décennies passées, comme le Mirage F1 (474 appareils) et le Mirage 2000 (286 appareils), tout en s’inscrivant dans une catégorie technologique nettement supérieure (Janes).

Pour Dassault, l’impact industriel serait immense. Le contrat ouvrirait la voie à une implantation pérenne en Inde, avec un réseau d’usines, de partenaires et de sous-traitants dédiés. Cela garantirait non seulement des emplois et des retombées technologiques en France, mais également une assise stratégique durable sur le marché indien. Thales, Safran et MBDA en bénéficieraient directement : radars AESA, moteurs M88 et armements de nouvelle génération seraient produits ou co-développés localement, consolidant des liens industriels de long terme avec New Delhi (India Today). Pour le gouvernement Modi, il s’agirait aussi d’un signal fort en faveur de l’initiative Atmanirbhar Bharat (autonomie stratégique) et du programme Make in India, deux piliers de sa politique industrielle et nationale.

Sur le plan commercial, un tel contrat placerait Dassault dans une position inédite. Le Rafale, déjà commandé à plus de 320 exemplaires à l’export (Égypte, Qatar, Émirats arabes unis, Indonésie, Grèce, Croatie, Serbie), franchirait ainsi le seuil symbolique des 430 avions exportés. Ce chiffre se rapprocherait dangereusement des 474 Mirage F1 vendus entre les années 1970 et 1990, longtemps considéré comme un sommet pour l’aviation de chasse française. Avec l’Inde, le Rafale deviendrait sans conteste l’avion européen le plus exporté de ces cinquante dernières années, dépassant en volume tous ses concurrents mais aussi en valeur, puisqu’un seul contrat MRFA représenterait plus de 20 milliards de dollars, soit le double des ventes globales du Gripen en 30 ans (Defense News).

Pour Paris, les gains seraient d’abord politiques. Emmanuel Macron et son successeur trouveraient dans ce contrat un levier diplomatique de premier plan. En consolidant un partenariat stratégique avec l’Inde, la France renforcerait significativement sa place en Indo-Pacifique, face à une Chine de plus en plus affirmée et à une Amérique de plus en plus imprévisible. Le message serait limpide : Paris est capable de proposer une alternative crédible, industrielle et militaire, au-delà de son seul marché national. Le succès indien servirait dès lors de vitrine pour d’autres prospects en Asie du Sud-Est (Philippines, Vietnam), au Moyen-Orient (Arabie saoudite, Oman) et en Europe de l’Est (Pologne, Roumanie), où de nouvelles flottes de combat doivent être constituées.

L’Indian Air Force tirerait elle aussi d’immenses avantages de cet accord. Avec six escadrons supplémentaires équipés de Rafale F5 ou F5+, elle disposerait d’un outil capable de rivaliser efficacement avec ses adversaires régionaux. Le Rafale comblerait une partie du retard numérique face à la Chine, et garantirait un net avantage qualitatif face au Pakistan, même doté de J-10CE récents et de J-35 furtifs à venir. En outre, l’intégration de nouveaux armements longue portée, comme le missile air-sol Hammer XR ou le missile de croisière supersonique RJ-10, viendrait renforcer encore son efficacité opérationnelle (EurAsian Times).

Ce succès renforcerait également la crédibilité de l’industrie française de défense, qui pourrait démontrer sa capacité à répondre à des besoins massifs, avec transfert de technologies et implantation locale. Il marquerait aussi une victoire diplomatique pour Paris, face aux pressions américaines et russes, en prouvant que la France reste capable d’imposer un avion européen de pointe dans une compétition mondiale dominée par les appareils américains et chinois. Plusieurs analystes du Carnegie India notent d’ailleurs que la réussite du Rafale MRFA consoliderait une « relation de confiance stratégique » franco-indienne, un atout de poids dans la recomposition des équilibres indo-pacifiques.

Enfin, un tel accord créerait un précédent historique : jamais depuis les grands contrats des Mirage en Égypte, en Libye ou en Irak dans les années 1970, un avion français n’aurait autant marqué le paysage stratégique d’une puissance régionale. Le Rafale deviendrait alors un pilier durable de l’aviation indienne, au même titre que les Su-30MKI, scellant l’ancrage industriel et militaire franco-indien pour plusieurs décennies. À terme, ce socle commun pourrait même préparer des coopérations croisées dans le cadre de futurs programmes aéronautiques, incluant drones de combat ou avions de transport, élargissant encore le partenariat stratégique entre Paris et New Delhi.

Conclusion

Le Rafale s’impose aujourd’hui, en effet, comme l’illustration éclatante de la résilience industrielle française et de la continuité stratégique de Dassault Aviation. Là où beaucoup annonçaient un effacement irrémédiable face à la machine industrielle américaine, l’avion français a su, patiemment mais méthodiquement, s’imposer sur des marchés aussi divers que l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est, et désormais l’Inde. Dès lors, il apparaît que ce succès n’est pas le fruit du hasard, mais bien celui d’une stratégie industrielle et technologique rigoureusement planifiée et scrupuleusement exécutée.

Ce succès n’est pas uniquement commercial, mais également politique. En effet, chaque contrat signé a renforcé la crédibilité de la France comme puissance capable d’offrir une alternative crédible aux solutions américaines et russes. Ainsi, dans un contexte international marqué par le désengagement croissant des États-Unis du théâtre européen et par la montée en puissance de la Chine, le Rafale a offert à Paris un levier diplomatique considérable. De même, dans l’hypothèse où le programme MRFA se concrétiserait, ce levier pourrait se transformer en un pilier stratégique, puisque pour la première fois, un avion français s’imposerait au cœur de la planification militaire d’une grande puissance asiatique.

Par ailleurs, l’habileté de Dassault a été de ne jamais céder à la tentation d’un saut générationnel précipité, préférant au contraire miser sur la continuité et l’évolutivité. Le standard F5, en préparation, illustre parfaitement cette logique : ajout de capteurs avancés, connectivité renforcée, intégration de drones de combat collaboratifs. Ainsi, là où d’autres programmes concurrents se sont enlisés dans des ruptures technologiques mal maîtrisées, Dassault a bâti sa crédibilité sur la fiabilité et la capacité à franchir progressivement les étapes technologiques.

De fait, l’impact d’un tel succès dépasserait le seul cadre industriel. Pour Paris, il constituerait un instrument diplomatique de premier plan, consolidant son rôle en Indo-Pacifique face à Pékin et en démontrant que la France demeure capable de proposer une alternative crédible et compétitive. Pour New Delhi, il marquerait un tournant doctrinal et capacitaire majeur, en consolidant une flotte de Rafale capable de rétablir la balance stratégique face au Pakistan et, dans une certaine mesure, face à la Chine. Ainsi, le programme MRFA dépasserait la simple logique d’achat d’avions de combat, pour s’affirmer comme une alliance stratégique durable entre la France et l’Inde.

Pour autant, il convient de ne pas se laisser aveugler par l’éclat de ce scénario. Car, en effet, derrière les performances actuelles du Rafale se profile une question lourde : la France pourra-t-elle conserver cette position dominante sans disposer d’un véritable chasseur de 5ᵉ génération avant 2045 ? Certes, le développement d’un drone de combat collaboratif, prévu pour 2035, viendrait prolonger l’attractivité du Rafale F5 et offrir une réponse partielle aux besoins de pénétration furtive. Mais il demeure incertain qu’un tel complément suffise à préserver l’avantage stratégique français, alors même que la Chine, la Russie, les États-Unis, et bientôt la Turquie ou la Corée du Sud, aligneront déjà des flottes entières de chasseurs furtifs.

Ainsi, le retard accumulé par le SCAF apparaît comme une fragilité majeure. Malgré les années et les déclarations d’intention, le programme reste enlisé dans des querelles de gouvernance et de partage industriel. En définitive, aucune alternative crédible n’est attendue en France ou en Europe avant 2045, pour disposer d’un appareil pleinement furtif. Dès lors, le risque est réel de voir se répéter l’expérience des années 1970, lorsque le Mirage F1, pourtant robuste et compétitif, ne put résister face au F-16, qui s’imposa comme le standard de toute une génération.

En définitive, si l’accord MRFA venait à se concrétiser, il consacrerait le Rafale comme l’un des plus grands succès industriels et diplomatiques de la France. Mais il soulignerait aussi l’urgence d’une réflexion stratégique : sans anticipation et sans effort massif dans un successeur furtif, la France risque de voir s’éroder son avance durement acquise, au moment même où les enjeux de supériorité aérienne redeviendront centraux. Dès lors, la question est posée : le drone de combat attendu pour 2035 constituera-t-il un relais suffisant, ou ne sera-t-il qu’un palliatif fragile, condamnant Paris à patienter dans l’attente d’un SCAF toujours incertain, au risque de laisser filer une position chèrement conquise ?

![[En Bref] +29,5 Md€ pour la LPM 2024-2030, l’Allemagne se défie du SCAF et les Européens financent le Patriot plutôt que la SAMP/T NG…](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2022/07/SCAF-Artiste-e1656943688727-768x432.jpeg)

![[En Bref] +29,5 Md€ pour la LPM 2024-2030, l'Allemagne se défie du SCAF et les Européens financent le Patriot plutôt que la SAMP/T NG... 40 Leopard 2A-RC 3.0 par KNDS Deutschland](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/06/leopard-2A-rc30-KNDS.webp)

![[En Bref] +29,5 Md€ pour la LPM 2024-2030, l'Allemagne se défie du SCAF et les Européens financent le Patriot plutôt que la SAMP/T NG... 42 Industriels américains de Défense F-35 Lockheed Martin](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/06/F-35A-US-Air-Force-Line-up-210407-F-RQ702-9263-©-USAF-Beaux-Hebert-Ko.jpeg.webp)