Depuis l’annonce détaillée par la presse spécialisée allemande, le projet-cadre « Arminius » de la Bundeswehr place Berlin au pied du mur : engager rapidement une commande ferme d’environ 1 800 véhicules blindés Boxer, et ouvrir des options susceptibles de porter le total au‑delà de 3 000 unités. Ce saut capacitaire, pensé pour s’étaler au‑delà de 2035, vise à regénérer la masse, la polyvalence et la résilience de l’armée de terre allemande, tout en reconfigurant l’outil industriel national.

Pour autant, l’ambition ne fait pas tout. La réussite d’Arminius dépendra d’une exécution méthodique : sécuriser les chaînes d’approvisionnement, stabiliser les budgets sur quinze ans, monter en cadence jusqu’à deux à trois véhicules/jour, et, surtout, absorber un choc RH inédit. La question de fond demeure : comment convertir cette promesse industrielle en capacités opérationnelles robustes, interopérables et soutenables, sans fragiliser la cohérence d’ensemble de la Bundeswehr et, au‑delà, de l’OTAN ?

Sommaire

Programme Arminius : Une tranche ferme d’environ 1 800 Boxer et des options au‑delà de 3 000 et jusqu’à 40 Md€

Le périmètre d’Arminius se précise : la Bundeswehr vise une commande ferme d’environ 1 800 Boxer assortie d’options susceptibles de porter l’ensemble au‑delà de 3 000 systèmes, selon les estimations consolidées par Hartpunkt. Le média rappelle que, selon Armin Papperger, PDG de Rheinmetall, le volume maximal du programme pourrait atteindre 40 milliards d’euros, dont environ 22 milliards pour Rheinmetall. Cette enveloppe haute ne se concrétiserait qu’en cas de levée de toutes les options, afin de couvrir la pleine dotation, un important accroissement de format et une généreuse réserve tournante.

Architecturalement, Berlin privilégie un unique contrat-cadre avec ARTEC, la coentreprise réunissant Rheinmetall et KNDS Deutschland, plutôt qu’une mosaïque de marchés par variante. D’après Hartpunkt, ce format permettra d’appeler des versions multiples — véhicules de commandement, Skyranger 30, RCH 155, transports de troupe — et d’envisager de nouvelles déclinaisons comme un brückenleger. Ce choix simplifie la contractualisation, mais complexifie la planification industrielle et logistique, compte tenu de la diversité des chaînes d’intégration, des capteurs et des sous‑ensembles embarqués.

La concentration industrielle est significative. Les achats de Boxer transitent par ARTEC, dont Rheinmetall détient, directement et indirectement, 64 % des parts, exposant fortement le groupe à la réussite (ou aux retards) d’Arminius. Toujours selon Hartpunkt, cette gouvernance explique l’écart entre les 22 milliards évoqués pour Rheinmetall et le volume total potentiel de 40 milliards. Elle confère au programme un poids politique considérable, l’exécution industrielle devenant, de facto, un enjeu national visible.

Le calendrier se veut serré : la signature du cadre est considérée possible au premier ou au second trimestre 2026, indique Hartpunkt. Pour tenir les jalons, Rheinmetall et KNDS Deutschland devraient accélérer fortement, avec une capacité de crête de deux à trois Boxer par jour. Néanmoins, les volumes en jeu et la diversité des variantes laissent présager une exécution s’étendant largement au‑delà de 2035. Ce phasage long exigera de verrouiller, très tôt, les capacités amont et les soutiens aval, pour éviter un effet d’accordéon dans les livraisons.

De 62 000 à 150 000 soldats à l’horizon 2035 pour des Heer : rupture d’échelle et retour d’un service national rénové pour la Bundeswehr

La trajectoire s’explique par trente années de désinvestissements qui ont réduit Das Heer à 62 000 soldats en 2025, bien loin du pivot mécanisé qu’elle fut durant la guerre froide. Comme l’exposait notre analyse de septembre 2025, Berlin vise désormais 150 000 soldats pour l’armée de terre d’ici 2035, la création de nouvelles brigades et une dynamique industrielle inédite. Cet effort s’adosse à une hausse budgétaire marquée, avec des montants annoncés à 108 Md€ en 2026 et 161 Md€ en 2029, pour soutenir l’ampleur du redressement capacitaire engagé.

Sur le front RH, la coalition CDU/CSU–SPD a ajusté le cap avec un plan de service national mixant volontariat et possibilité de conscription partielle. Comme le précise DW sur cette réforme, un questionnaire sera adressé à tous les jeunes de 18 ans, les volontaires pouvant percevoir 2 600 € par mois, et un tirage au sort de conscrits restant possible en dernier recours. L’ambition affichée est d’atteindre environ 260 000 soldats d’active et 200 000 réservistes, pour donner de la profondeur à la montée en puissance opérationnelle.

Cette inflexion politique répond à une double contrainte : regagner rapidement de la masse, tout en réinjectant des compétences disparues. Mais elle peut, à court terme, accentuer les tensions sur l’encadrement et les filières de formation. Dans ce contexte, les grandes commandes, comme Arminius, doivent être coordonnées avec les capacités d’absorption du système de forces, sans quoi l’arrivée d’équipements sophistiqués risquerait de précéder durablement la génération des personnels qualifiés pour les mettre en œuvre, les soutenir et les commander.

Dans ce débat, le ministre de la Défense Boris Pistorius a tenu à rassurer. Selon DW, il a rappelé : « Il n’y a aucune raison de s’inquiéter, aucune raison d’avoir peur […] plus nos forces armées sont capables de dissuasion et de défense, grâce à l’armement, à la formation et au personnel, moins nous sommes susceptibles d’être impliqués dans un conflit. » Cette promesse n’exonère pas l’exécution : elle en fixe, au contraire, l’obligation de résultats sur la décennie.

Plateformes modulaires : commandement, DCA rapprochée et artillerie, avec des effets d’entraînement et des risques immédiats

Arminius agrège plusieurs variantes clés. Selon Hartpunkt, une part importante des Boxers envisagés porterait sur des véhicules de commandement et des systèmes Skyranger 30, complétés par des RCH 155 et des transports de troupe, avec des déclinaisons nouvelles à l’étude. La logique est claire : densifier la chaîne de commandement et durcir la défense antiaérienne/antidrone au plus près des unités, tout en renforçant l’appui-feu mobile, pour une palette tactique complète et cohérente, du combat interarmes à la protection du territoire.

Cette ambition s’inscrit dans une stratégie plus large de densification de la défense sol‑air et antidrone. Comme l’a détaillé notre article de juillet 2025 sur le Skyranger 30, Berlin envisage l’acquisition de 500 à 600 systèmes Skyranger 30, dans une architecture multicouche visant la protection des forces, des villes et des infrastructures. Dans ce cadre, le Boxer devient un porteur central de l’effort de très courte portée, au service d’un « maillage » défensif sans équivalent en Europe, pensé pour résister à des campagnes de saturation prolongées.

L’effet d’entraînement industriel peut être puissant : visibilité pluriannuelle, économies d’échelle, relance de compétences et d’emplois. Mais ces bénéfices supposent une montée en cadence soutenable, des investissements chez les équipementiers, et une gestion fine des variantes pour éviter la dispersion. Comme nous l’avons évoqué ici‑même en mars 2025, la Bundeswehr cumule, en outre, un déficit de personnels et des tensions de recrutement qui peuvent ralentir la transformation, si la filière de formation et l’encadrement ne suivent pas le tempo des livraisons.

Les contraintes amont sont, elles aussi, tangibles. D’après notre synthèse de mars 2025, la période qui s’ouvre combine hausse des prix et risques de retards, sur fond de tensions de supply chain. Les sous‑ensembles critiques — électroniques, capteurs, motorisations, suspensions — resteront sensibles aux pénuries et aux dépendances importées. Dans un programme aussi massif, ces goulets d’étranglement peuvent se traduire par des décalages de séries, des replanifications douloureuses et un alourdissement des coûts de possession si les standards varient au fil des lots.

Cadence, soutenabilité et pression stratégique : produire 2 à 3 Boxer/jour sous contrainte d’alerte

La cible industrielle est connue : deux à trois Boxer par jour aux pics, si la signature intervient fin T1 ou T2 2026, comme l’avance Hartpunkt. Cet objectif exige des capacités additionnelles d’assemblage, des lignes de sous‑ensemble synchronisées et des buffers logistiques dimensionnés, faute de quoi les cycles s’allongent et la polyvalence des variantes dérive. À cette échelle, l’ordonnancement industriel et la stabilité des nomenclatures deviennent des facteurs opérationnels au même titre que les dotations budgétaires.

Ce calendrier se heurte à une pression stratégique explicite. Les chefs des principaux services de renseignement allemands ont averti que la « paix glacée » avec Moscou pouvait, à tout moment, basculer en confrontation ouverte. Comme le rapporte DW sur cette alerte des services, le BND estime que la Russie n’hésiterait pas à entrer en confrontation directe avec l’OTAN si nécessaire. En d’autres termes, le temps joue contre une planification trop étalée, et impose un phasage qui livre tôt des blocs capacitaires utiles.

La solution passe par une montée en puissance séquencée et utile au combat, plutôt que par une logique de « big bang » logistique. Prioriser, d’abord, les véhicules de commandement et la DCA rapprochée Skyranger 30, pour durcir les unités et protéger les flux ; accélérer, ensuite, l’artillerie mobile RCH 155, pour accroître l’allonge et le rythme des feux ; massifier, enfin, les transports de troupe et variantes d’appui. Ce séquençage minimise le risque opérationnel pendant la transition, tout en lissant l’effort chez les industriels et leurs fournisseurs critiques.

Cette approche suppose, parallèlement, une doctrine de soutien dimensionnée très tôt. La diversité des versions impose de standardiser au maximum les chaînes logistiques, d’anticiper les stocks de rechanges à forte criticité, et d’aligner les outillages et formations de maintenance. Sans cette discipline de série, la disponibilité technique opérationnelle peut chuter, avec un effet ciseau : davantage de livraisons, mais moins d’engins réellement en ligne, faute de soutien synchronisé et de personnels habilités.

Standardisation, interopérabilité et cohérence OTAN : massifier sans rompre, coordonner pour durer

Arminius peut devenir un accélérateur d’interopérabilité si la standardisation est tenue. Un contrat-cadre unique favorise la convergence des architectures, la mutualisation des pièces et des formations, et facilite l’intégration OTAN, à condition de maîtriser la prolifération des sous‑versions. Dans cette logique, la déclinaison Boxer/Skyranger 30 doit s’imbriquer dans la défense multicouche allemande, pour que la très courte portée protège efficacement les couches supérieures et les unités de manœuvre.

![[Analyse] Programme Arminius : La Bundeswehr prépare l'achat de 1800 blindés Boxer 3 Boxer Bundeswehr](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Bundeswehr-buys-Boxer-8x8-vehicles-EUR-2.7-billion-contract-for-Rheinmetall.jpg.webp)

Dans le même esprit, l’effort RH doit être dosé finement. Absorber rapidement de nouveaux effectifs, principalement des volontaires du service national, ne doit pas déstabiliser l’encadrement et les compétences clés. Un dimensionnement progressif des écoles, des centres de maintenance et des états-majors, synchronisé avec les livraisons, réduira le risque de « trous d’air » capacitaires. C’est la condition pour que la masse matérielle se traduise, réellement, en puissance opérationnelle disponible.

Sur le plan de l’Alliance, la densification allemande doit s’inscrire dans une logique de complémentarité, non de duplication. La protection des hubs logistiques, des centres industriels et des grandes villes renforcera la résilience globale, là où d’autres alliés concentrent l’effort sur la profondeur stratégique ou la projection. Le sujet avait été détaillé dans un article de juillet 2025, en soulignant que le maillage sol‑air envisagé en Allemagne change l’échelle de la défense de site, et appelle, en miroir, des apports complémentaires chez les partenaires.

Enfin, Arminius offre à Berlin un outil de pilotage industriel. Des tranches annuelles stables, des standards figés par blocs, et des priorités claires par variante, aideront ARTEC et ses fournisseurs à investir rationnellement. À l’inverse, des à‑coups budgétaires, des reconfigurations tardives et des séries trop courtes par version renchériraient les coûts et étireraient les délais. Comme nous l’avons rappelé ici‑même, la réussite ne tiendra pas à l’ampleur de l’annonce, mais à la constance de son exécution.

Conclusion

Arminius incarne la nouvelle grammaire du réarmement allemand : une commande-cadre massive, multiservices et multivariantes, adossée à des trajectoires budgétaires robustes et à une volonté politique assumée. En agrégeant près de 1 800 Boxer en première intention, et des options au‑delà de 3 000, Berlin se donne les moyens de reconstruire la densité, la protection et l’allonge de son armée de terre. Encore faut‑il que le contrat-cadre, promis pour 2026, se traduise en livraisons utiles tôt, et en une montée en cadence soutenable chez ARTEC et ses fournisseurs, sans rupture de standards ni d’approvisionnements critiques.

La clé se situe, désormais, dans l’alignement des trois piliers : phasage industriel réaliste, priorités opérationnelles claires, et trajectoire RH maîtrisée. Produire deux à trois Boxer par jour n’a de sens que si les équipages, les maintenanciers et les cadres sont formés, et si la logistique suit. Bien exécuté, Arminius renforcera la résilience allemande et la cohérence OTAN. À l’inverse, une montée en puissance trop rapide, mal soutenue, pourrait créer des fragilités temporaires au pire moment. L’ambition est là ; reste l’épreuve décisive de l’exécution, sur la durée.

![[Analyse] Programme Arminius : La Bundeswehr prépare l’achat de 1800 blindés Boxer [Analyse] Programme Arminius : La Bundeswehr prépare l’achat de 1800 blindés Boxer](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Bundeswehr_boxer-768x576.webp)

![[Analyse] L’OTAN renonce à l’acquisition de E-7A Wedgetail pour remplacer ses Awacs](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2023/08/E-7-wedgetail-raaf-768x512.jpeg)

![[Analyse] L'OTAN renonce à l'acquisition de E-7A Wedgetail pour remplacer ses Awacs 9 Su-35s R-37M](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2022/12/Su35-R37M-e1670686882226.webp)

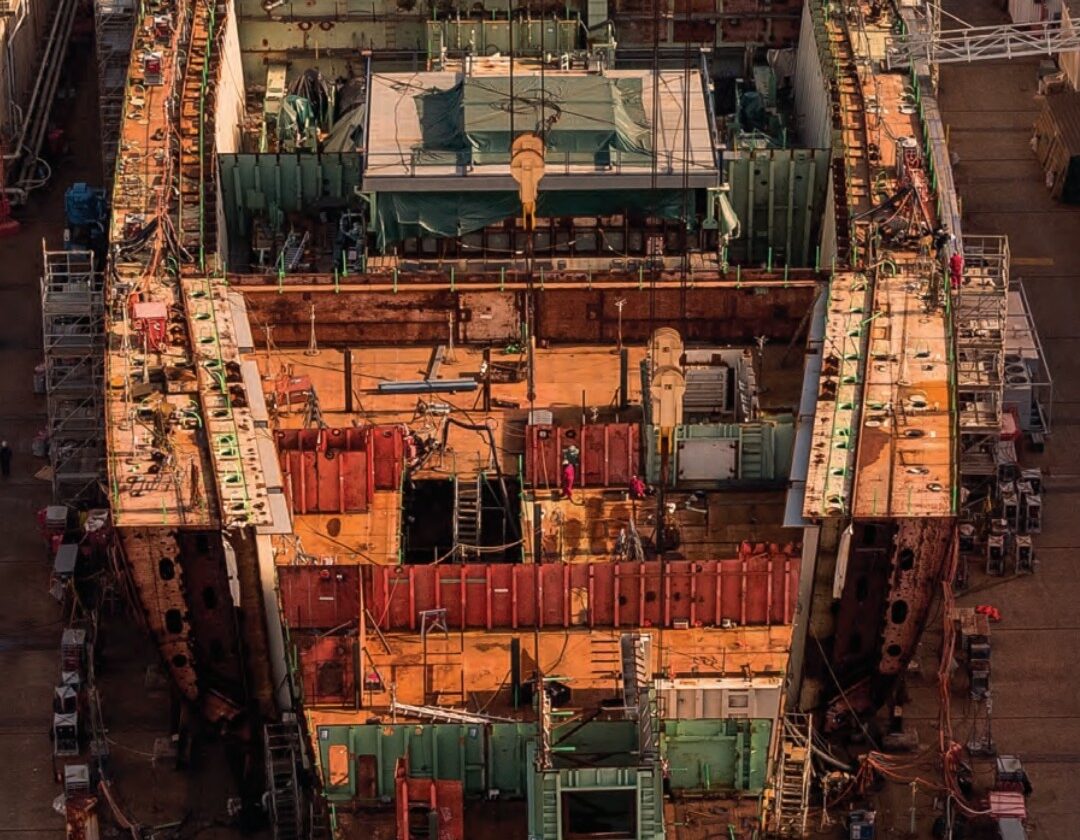

![[Analyse] La construction du Type 004, premier porte-avions nucléaire chinois, semble se confirmer [Analyse] La construction du Type 004, premier porte-avions nucléaire chinois, semble se confirmer](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Type-004-close-up.png-768x271.webp)

![[Analyse] La construction du Type 004, premier porte-avions nucléaire chinois, semble se confirmer 10 Fujian J-35 J-15T KJ-600](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/09/KJ600-J-35-J-15T_Fujian.webp)

![[Analyse] La construction du Type 004, premier porte-avions nucléaire chinois, semble se confirmer 13 USS Gerald Ford](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/USS-Gerald-Ford.jpg-1280x840.webp)

![[Analyse] La construction du Type 004, premier porte-avions nucléaire chinois, semble se confirmer 14 J-15T a l'appontage sur le Fujian](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/09/J-15T-appontage-fujian.webp)

![[Actu] Indra propose boucliers antidrones et optronique longue portée pour sécuriser le réseau ferroviaire européen [Actu] Indra propose boucliers antidrones et optronique longue portée pour sécuriser le réseau ferroviaire européen](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/transport-ferre-otan-768x432.webp)

![[Actu] Indra propose boucliers antidrones et optronique longue portée pour sécuriser le réseau ferroviaire européen 16 cropped 258 l hydroelectricite scaled Chaine logistique militaire | Actualités Défense | Alliances militaires](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2023/09/cropped-258-l-hydroelectricite-scaled-1280x840.jpg)

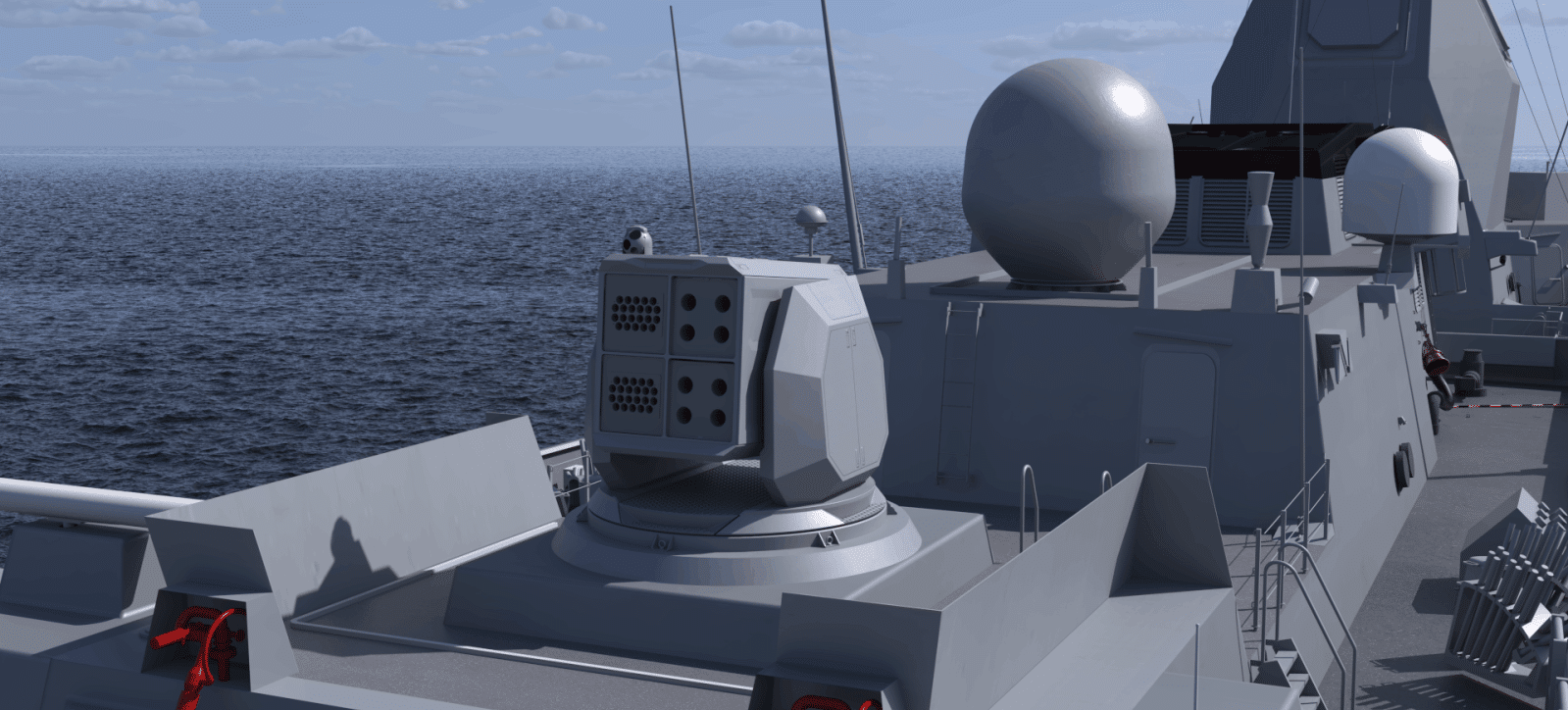

![[Flash] Que révèle la présentation du DefendAir de MBDA Deutschland au sujet de l’ESSI ?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/defendair-mbda-768x413.png)

![[Flash] Que révèle la présentation du DefendAir de MBDA Deutschland au sujet de l'ESSI ? 19 Skyranger 30 Rheinmetall](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/04/Skyranger-30.jpg-1280x801.webp)

![[Flash] Que révèle la présentation du DefendAir de MBDA Deutschland au sujet de l'ESSI ? 20 Danemark hongrie ESSI juin 2025 Skyranger 30](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/09/denmark-hungary-and-germany-strengthen-collaboration-under-european-sky-shield-initiative.jpg.webp)

![[Flash] : Les Philippines déploient la première batterie côtière BrahMos à Zambales [Flash] : Les Philippines déploient la première batterie côtière BrahMos à Zambales](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Brahmos_philippines-768x440.webp)

![[Analyse] Permanence aéronavale : le pari du second porte‑avions et la capacité de la France à l’assurer](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/10/PANG-Illustration-768x576.jpeg)

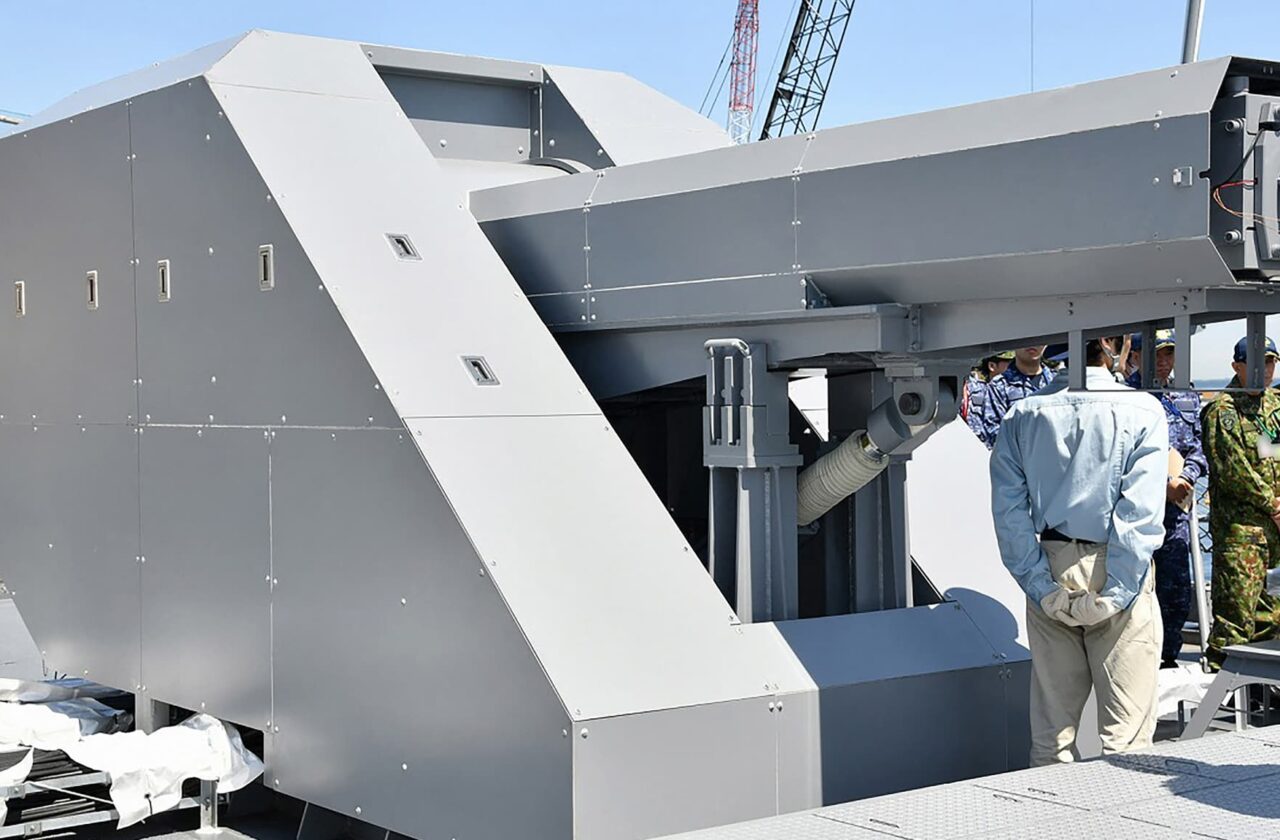

![[Actu] La Marine testera le Lanceur Modulaire Polyvalent (LMP) de Naval Group en 2026](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Naval_group-naval-lanceur-modulaire-768x512.jpg)

![[Actu] General Atomics propose des railguns pour Golden Dome et la défense de Guam : révolution antimissile ou mirage technologique ?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/EMS-railgun-general-atomic-768x576.jpg)

![[Actu] General Atomics propose des railguns pour Golden Dome et la défense de Guam : révolution antimissile ou mirage technologique ? 30 Railgun test US Navy](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/03/railgun_test-usa.webp)

![[Actu] Hanwha monte un K9A2 sur Tatra 8×8 : vers l’artillerie modulaire, blindée… et vraiment mobile ? [Actu] Hanwha monte un K9A2 sur Tatra 8×8 : vers l’artillerie modulaire, blindée… et vraiment mobile ?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/11/Hanwha-Aerospaces-K9-Mobile-Howitzer.jpeg-768x512.webp)