Depuis plusieurs mois, , sur fonds d’incertitudes concernant l’évolution du budget des armées, la sphère défense française, militaire comme industrielle, évolue dans une évidente tension permanente : alors que le pays et ses autorités semblent paralysés dans un contexte mêlant crise politique majeure et crise budgétaire sans précédent, l’environnement géopolitique, militaire et technologique se transforme plus vite que jamais ces 50 dernières années, y compris en Europe.

De fait, aux côtés de l’impasse budgétaire dans laquelle se trouve l’exécutif pour tenter de suivre le rythme imposé par les compétiteurs stratégiques comme la Russie, s’ajoute une impossibilité budgétaire à suivre celui qu’a choisi l’Allemagne, au risque de raboter les derniers arguments d’autorités de la France sur la scène européenne, comme évoqué dans un article récent de Politico.

Dans ce contexte, la France est-elle condamnée au déclassement militaire sur la scène mondiale, au déclassement de son industrie de défense face au nouveau tempo technologique, et au déclassement politique en Europe, face à une Allemagne qui détiendrait tous les leviers ? Il existe une voie, permettant de négocier cette trajectoire opaque, mais elle est étroite et suppose de repenser en profondeur le modèle de défense hérité de la guerre froide.

C’est à cet exercice que se consacre cette analyse, nécessairement longue et détaillée, car ne pouvant souffrir de manque de contexte ou d’imprécisions.

Sommaire

Quels sont les objectifs des dépenses de défense françaises ?

Pour manipuler un modèle aussi riche et complexe que le techno système des armées et industries de défense françaises, il est indispensable, préalablement, d’en cadrer strictement le périmètre, et spécialement les objectifs que le budget de la défense, les lois de programmation militaire et les documents cadres, sont censés atteindre.

Selon les sensibilités, ce périmètre peut sensiblement varier, par exemple pour intégrer certains volets de sécurité intérieur, voir pour donner une mission intégrative aux Armées pour une jeunesse en manque de repère.

Dans cette analyse, nous nous limiterons cependant aux missions prioritaires et historiques des armées, telles que modélisées et envisagées par ceux qui ont conçu l’outil militaire français moderne, comme le Général de Gaulle. Sur ce périmètre, l’investissement défense de l’état vise à assurer qu’âtres objectifs principaux.

Assurer la sécurité du pays et de ses intérêts vitaux

Bien évidemment, le premier de ces objectif est également le plus trivial, à savoir garantir la sécurité du pays et de celle de ses intérêts vitaux. Il s’agit, naturellement, de la préservation de l’intégrité territorial et la protection des populations contre toute menace extérieure.

Ce périmetre concerne également la protection des piliers économiques et sociaux du pays, pour lui permettre de fonctionner « normalement », comme l’énergie, les transports, les communications mais aussi la sécurité alimentaire et sanitaire. Cela suppose donc un périmetre qui déborde des frontières, pour englober certains moyens « vitaux », garantissant par exemple les flux énergétiques ou l’accès à certaines matières premières critiques, mais aussi l’anticipation de possibles risques liés à des deplacements de population susceptibles de déstabiliser le pays en débordant ses capacités d’absorption.

Traditionnellement, il est commun, en France, d’associer cette notion de sécurité du pays et de protection des intérêts vitaux, à l’emploi de la dissuasion. S’il est vrai que celle-ci offre des garanties sécuritaires largement accrues dans certains domaines, spécialement pour prévenir l’emploi d’armes de destruction massive contre elle, ou la menace de le faire, force est de constater que cette perception s’avère, dans les faits, souvent très largement exagérées, l’utilisation des armes nucléaires étant le sujet le plus sensible de la planète.

Ainsi, la pourtant peu regardante Russie de Vladimir Poutine n’a jamais employé d’armes nucléaires, furent-elles tactiques et de faible puissance, contre l’offensive ukrainienne dans l’Oblast de Kursk de 2024, et pas davantage pour faire cesser les frappes contre ses installations pétrolières en 2025. Même si l’Ukraine n’a pas d’arme nucléaire, franchir un tel Rubicon aurait eu des conséquences considérables sur le conflit, avec un basculement certain de la posture de soutien de l’OTAN et des Etats-Unis, mais aussi de la part de la Chine, de l’Inde et du Brésil.

Dès lors, cette mission « chapeau » de l’investissement de défense, déborde très largement de la dissuasion, et couvre tous les aspects stratégiques, conventionnels et même industriels, et suppose un périmetre débordant très largement des seules frontières du pays, pour s’étendre à certains alliés proches en Europe, mais aussi à certains partenaires stratégiques dans les approvisionnements critiques du pays, ainsi qu’aux routes commerciales permettant d’acheminer ces approvisionnements.

Sachant que la France est membre de l’UE, et que son économie est à présent fortement imbriquée avec les économies de ses voisins européens, il apparait donc que ces flux critiques à protéger, doivent également s’étendre à ceux de ces pays voisins et alliés européens, ce qui étend le périmètre de la mission, mais étend également les moyens potentiels mobilisables aux armées de ces memes partenaires.

On comprend, alors, que le périmetre que recouvre cette objectif trivial, est beaucoup plus étendu, plus imbriqué, et plus complexe que ne le suggère sa perception « instinctive », avec des dépendances complexes ascendantes et descendantes variables et conditionnelles.

Préserver le poids géopolitique français au sein de l’Union Européenne, de l’OTAN et des institutions internationales

Le second objectif majeur de cet investissement de défense français n’est pas sécuritaire, mais politique. Par son histoire, la France, comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Hongrie ou la Suède, ont longtemps fait reposer leur influence politique européenne et internationale, sur la puissance de ses armées.

Cette compétition permanente a été à l’origine de très nombreuses guerres en Europe, pour s’achever par la seconde guerre mondiale et son terrible bilan humain. Après quoi, les européens sont parvenus à créer une structure politique et économique, bâtie pour neutraliser cette compétition militaire permanente, et la tentation de s’en servir, en mutualisant des bases économiques et sociales profondes.

Dès lors, à présent, plus aucun pays européen membre de l’UE, n’imagine devoir recourir a la force armée contre un de ses partenaires, en dehors de quelques frictions à forte connotation politique et électorale mais très limitées, comme sur les quotas de pêche.

Si la plupart des pays européens ont accepté de perdre le pouvoir politique et stratégique des armées au profit de la prospérité économique, en délégant leur sécurité et cet arbitrage stratégique aux Etats-Unis par l’entremise de l’OTAN, ce ne fut pas le cas de la France. Bien au contraire !.

Jouant un partition parfois mal comprise par les partenaires européens, Paris a, en effet, dès le milieu des années 50, poursuivi une trajectoire l’amenant non pas à la dépendance mais à l’autonomie stratégique, en se dotant simultanément d’une dissuasion nucléaire à trois composantes, d’une industrie de défense globale et d’armées se voulant, elles aussi, globales.

Si l’objectif affiché était de « Choisir nos guerres et les gagner », la finalité de cette trajectoire très divergente en Europe, était de conférer à la France, un poids politique et stratégique international qui, s’il n’égalait pas celui des Etats-Unis ni de l’Union Soviétique, ne pouvait pas, non plus, être ignoré de Washington ou de Moscou.

Depuis, l’investissement défense français a toujours visé à maintenir ce poids politique international, même si, au tournant des années 2000, une évidente dérive négligeant les fondements de cette puissance globale pour n’en privilégier que certains aspects, a érodé son efficacité.

Maintenir une industrie de défense garantissant l’autonomie stratégique à la France

Le corolaire de ce poids politique, est industriel et technologique. En effet, pour avoir une voix dans le concert mondial des puissances stratégiques, la France devait ne souffrir d’aucune interférence dans l’utilisation potentielle de ses armées et de ses armes. Cela supposait que les équipements mis en oeuvre au sein des armées françaises, étaient de conception et de fabrication françaises dans leur grande majorité.

Le fait est, si a la fin des années quarante et durant les années cinquante, les armées françaises mettaient encore très majoritairement en oeuvre des matériels acquis auprès des Etats-Unis, dès la fin des années 60, les armements français prédominaient très nettement dans les inventaires des armées, ce grâce à une politique d’investissement et de R&D particulièrement ambitieuse s’étendant du milieu des années 50 à la fin des années 80.

Pour autant, la France n’était pas en mesure de rivaliser avec les moyens alignés par Washington et Moscou, en matière d’industrie de défense et de recherche, alors que ses armées n’avaient pas le format et les besoins suffisants, pour justifier d’une production à visée exclusivement intérieure.

C’est au milieu des années 60 que se dessina la stratégie industrielle française dans ce domaine, sur deux paradigmes clés : des équipements plus légers et plus économiques mais offrant l’essentiel des performances des équipements soviétiques ou américains et un équilibre industriel reposant sur l’assemblage des commandes nationales et exports.

Rapidement, les succès commerciaux furent au rendez-vous, avec certains équipements stars comme le Mirage III, le sous-marin Daphné ou les blindés AMX-10 et 13., suivis dix ans plus tard par d’autres comme le Mirage F1, l’Agosta, les missiles Exocet et les VAB.

Force est de constater, à ce sujet, qu’une part significative des exportations françaises de défense, ces dix dernières années, repose encore sur des équipements conçus durant les années 80 ou au début des années 90, comme le Rafale, le Caesar ou le Scorpene, avant l’inflexion des années 2000.

Quoi qu’il en soit, les trois objectifs venant d’être cités, ont représenté les trois piliers structurant l’effort de défense français, du milieu des années 50 à la fin des années 90, au-delà de quand, ce ne fut pas la nature des piliers mais la perception politique de leurs périmètres respectifs, qui altéra la pertinence du modèle.

Quelles sont les nouvelles menaces qui imposent à la France un basculement du budget des armées ?

Le périmètre étant posé, il convient à présent d’en définir les contraintes. Si, pendant les années 2000 et 2010, la Pax Amicana fit naitre l’illusion d’une recomposition pacifique des relations internationales, ne permettant plus qu’à des menaces asymétriques limitées d’émerger, le basculement opéré à la fines années 2010, et au début des années 2020, remis radicalement en cause cette perception, avec plus ou moins de résistance politique selon les pays et leurs dirigeants.

Ainsi, si la menace perçue, au milieu de la décennie passée, portée essentiellement sur les risques liés aux flux migratoires, à la menace terroriste islamiste et aux conséquences du réchauffement climatique, cette recomposition balaya ces préoccupations pour en imposer d’autres, plus immédiates et beaucoup plus sévères.

Pour la France, ces menaces non plus émergeantes, mais parfaitement émergées, sont au nombre de quatre : trois cont partagées avec ses voisins européens, la dernière étant plus spécifique au pays.

La menace stratégique et conventionnelle Russe en Europe

Le changement de posture russe, qui a amené Moscou à s’engager dans la guerre d’Ukraine puis dans un bras de fer stratégique avec l’OTAN n’ayant rien à envier aux pires moments de la guerre froide, ne date pas du début des années 2020, ni même de la fin des années 2010.

En réalité, la trajectoire de reconstruction de l’outil militaire russe trouve ses racines en 2008, lorsque Vladimir Poutine prit les premières mesures concrètes visant à reconstruire et moderniser la dissuasion et les armées du pays, pour redevenir une puissance stratégique.

Si, à ce moment là, il était encore possible d’interpréter le basculement russe comme un épisse transitoire, à partir de 2012 et le retour de Poutine au Kremlin, après l’épisode Medvedev, ne laissait plus planer de doutes quant à l’hostilité affichée envers l’Europe et l’OTAN.

Pour autant, personne en Europe ne voulait croire en ce basculement, d’autant moins que beaucoup avait parié sur le pétrole et le gaz russe à bas prix, pour structurer leur stratégie énergétique et économique. Ceci explique qu’en dépit des très nombreux signaux, y compris la prise de la Crimée et le début de la guerre du Donbass, l’immense majorité des européens n’investissaient pas plus de 1,7% de leur PIB dans leur défense, au basculement de la décennie 2020.

Pour nombre d’européens, l’attaque de l’Ukraine, en février 2022, fut un choc. Le plus représentatif fut certainement Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui fut contraint d’annonce une enveloppe exceptionnel de 100 Md€ pour combler les lacunes immédiates de la Bundeswehr, et une trajectoire budgétaire qui devait permettre de dépasser l’effort de défense de 2% PIB exigé par l’OTAN pour 2025, dès 2023.

Le fait est, l’immense majorité des prédictions faites autour de ce conflit, se sont avérées fausses : la Russie a bien attaqué l’Ukraine, mais n’a pas balayé les armées ukrainiennes en quelques jours. Bien au contraire. Le conflit qui devait ne durer que quelques semaines, s’est enlisé le long de la ligne Surovikine, pour se transformer en querre d’attrition. L’effondrement économique russe promis depuis 2022 avec la meme régularité que l’arrivée du messie alien par les Raéliens, ne s’est pas realisé non plus, et l’armée russe s’appuie à présent sur une industrie en guerre solide et réactive.

Surtout, ce qui devait demeuré un conflit régional circonscrit aux deux pays, s’est étendu en impliquants européens, américains et occidentaux en soutien de Kyiv, Corée du nord, Iran et Chine populaire, pour Moscou. La nature meme du conflit a évolué, Moscou glissant peu a peu dans une réthorique de menace stratégique répétée contre l’Europe, agrémentée de nombreuses provocations évoluants à la marge du seuil de conflictualité.

Quoi qu’il en soit, à présent, deux évidences s’imposent à tous : d’une part, la Russie a fait de l’Europe, plus que l’OTAN, son compétiteur stratégique désigné, et son adversaire de référence, Moscou orientant à présent son effort de défense tant pour clore le conflit en Ukraine, que pour anticiper un conflit avec les pays européens.

D’autre part, la Russie a restructuré son économie, son industrie et on contrat social, pour être en mesure de représenter un adversaire stratégique mortel pour une Europe pourtant trois fois plus peuplée, et dix fois plus riche. De matière évidente, la menace russe constitue donc à présent, le menace structurante pour les armées européennes, françaises y compris.

Le probable désengagement US des théâtres européens, moyen-orientaux et africains

La seconde menace structurante, en Europe, est encore plus difficile à reconnaitre pour les chancelleries du vieux continent. En effet, l’allié américain, qui a non seulement protégé l’Europe depuis la fin des années 40, mais qui tient, également, la presque totalité des leviers stratégiques de la défense européenne dans le cadre l’OTAN, poursuit une trajectoire de désengagement du théâtre européen.

Si le constat est récent, en lien avec les prises de position de Donald Trump, JD Vance et Pete Hegseth, la dynamique, elle, est plus ancienne, reposant sur l’indispensable pivot vers l’Ouest des moyens américains, afin de contenir l’évolution de la compétition stratégique qui se joue avec la Chine dans le pacifique et l’océan indien.

![[ANALYSE] Quel budget des armées en France pour équilibrer l'explosion de l'effort de défense allemand ? 5 Mark Rutte Donald Trump OTAN La Haye juin 2025](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/06/rutte-trump-otan-1280x840.avif)

En effet, profitant d’une certaine forme de déni teinté d’arrogance occidentale, ni les Etats-Unis, ni les autres pays du bloc, n’ont voulu reconnaitre la trajectoire de rattrapage militaire et technologique mise en oeuvre par Pékin depuis le début des années 90, qui a abouti, cette année, à un croisement des courbes concernant le leadership du tempo technologique mondial de défense, en faveur de la Chine.

Non seulement la Chine a t elle rattrapé son retard technologique, dans le domaine de l’armement comme dans celui des voitures et des services numériques, mais elle s’est doté d’un outil industriel sans équivalent au monde, dans ce domaine, lui permettant, par exemple, d’admettre au service quatre fois plus de destroyers et frégates chaque année, que les Etats-unis.

Pour les Armées américaines, la menace chinoise est devenue une priorité absolue depuis le début des années 2020, avec une échéance probable de plus en plus centrale dans la préparation opérationnelle des forces pour 2027, comme l’avait prophétisé l’amiral Phil Davidson en 2022, donnant son nom à la désormais célèbre fenêtre Davidson de 2027 à 2032, concernant l’offensive chinoise contre Taiwan.

Quoi qu’il en soit, pour relever le défi chinois, les Etats-Unis n’auront d’autres choix que d’engager tous leurs moyens sur ce théâtre géant, et donc de se retirer des autres théâtres comme en Europe ou au proche et Moyen-orient.

Pour nombres d’européens, biberonnés à la dépendance américaine depuis 80 ans, l’hypothèse a mis longtemps à s’imposer face à un mur cognitif évident. A présent, si certaines décisions continuent d’être prises en Europe, pour tenter de tirer le plus longtemps possible, sur la couverture US, une majorité de décisions récentes privilégient l’hypothèse d’un face à face Europe-Russie, toujours sous commandement et sous protection stratégique US, mais sans troupes américaines, et probablement avec peu de matériels américains, priorisation Pacifique oblige.

L’accélération fulgurante du tempo technologique défense imposé par la Chine

La troisième menace qui cadre l’effort de défense européen et français, a déjà été évoqué dans le point précédent, et largement traité dans un précédent article sur ce site, publié il y a quelques jours et intitulé : J-50, Type 100… : Pékin prend la main sur le tempo technologique de défense mondial .

En effet, les dernières présentations publiques d’équipements de défense venues de chine, concernant par exemple les avions de combat J-50 et J-36, le char moyen Type 100 et son VCI d’accompagnement, ou les différents drones de combat, drones navals et drones sous-marins, démontrent que Pékin a entièrement rattrapé son retard technologique sur la sphère occidentale, Etats-Unis compris.

Surtout, ils montrent que loin de marquer le pas sur cette trajectoire de rattrapage, marquée par des équipements souvent inspirés des modèles russes ou occidentaux, la dynamique d’innovation chinoise reste très élevée. Ainsi, les avancées technologiques observées sur le J-50, comme les saumons de manœuvre, ou sur le Type 100, montrent des pistes jamais explorées jusque-là par ailleurs.

Or, l’industrie de défense chinoise a rattrapé, de 1995 à 2025, les vingt années de retard qu’elle avait alors sur l’occident, soit une progression relative de 50 ans en 30 ans, presque deux fois plus rapide que celle observée en occident.

Cette dynamique et l’inertie qu’elle porte, donne à présent à la Chine le leadership sur le tempo technologique défense mondial. Cela ne signifie pas que Pékin serait en avance technologique sur les Etats-Unis ou sur l’Europe. En revanche, cela oblige européens et américains à s’adapter à ce nouveau tempo imposé par l’APL et les grandes entreprises chinoises, sauf à devoir accepter un déclassement technologique rapide.

Cette dynamique a des effets de bords. Ainsi, si américains, européens, japonais ou sud-coréens peuvent encore s’y contraindre, la Russie, elle, en sera incapable, et l’on constate déjà un basculement net dans la stratégie industrielle de Moscou, qui rompt avec la tentation technologique des années 2010, pour revenir à une approche plus court-termes exhumant les derniers programmes avant-gardistes soviétiques pour tenter d’en faire des wunderwaffen sans véritable enjeux, tout en basculant les moyens de production sur des capacités dissymétriques à fort potentiel stratégique, qu’ils soient ou non nucléaires.

La trajectoire défense allemande en Europe

Reste une quatrième menace, plus spécifique à la France, et elle, aussi, déjà abordée dans de précédents articles sur ce site : celle que représente la nouvelle trajectoire d’investissement défense de l’Allemagne. Afin de couper court à toute mauvaise interprétation, il ne s’agit pas, ici, d’anticiper une menace militaire allemande contre la France, mais de modérer les effets du basculement des rapports de force politiques et industriels en Europe liés à ce changement radical de posture allemande.

Rappelons, avant toute chose, qu’un accord tacite liait la Paris et Bonn, une fois le réarmement de l’Allemagne Fédérale accepté par la France, afin de faire face à la menace des divisions du Pacte de Varsovie : les deux pays s’engageaient à équilibrer strictement leurs dépenses de défense, sans pour autant intervenir dans la nature des dépenses elles-mêmes.

Cet accord a perduré bien après la fin de la Guerre Froide, et demeurait encore très actif, en particulier à Berlin, à la fin des années 2010. La conjonction de la menace russe, du désengagement américain, des pressions de Donald Trump et des limites budgétaires françaises, ont amené Berlin à s’en détacher, d’abord temporairement sous la forme de l’enveloppe initiale du Zeitenwende, puis de manière permanente, avec la hausse de l’effort de défense, lui-même.

Dès facto, avec un PIB 35 % plus élevé à celui de la France, et un endettement moitié moins important, l’Allemagne dispose de marges de manœuvre considérablement plus grandes que paris dans ce domaine, sans même prendre en compte la crise politique et la crise des déficits publics de l’hexagone.

A croire l’article de Politico évoqué en introduction, cet écart représenterait un sujet de grande inquiétude pour le président français, la France craignant de voir son influence politique en Europe, notamment sur la trajectoire défense, s’étioler très rapidement sur l’autel d’un différentiel d’investissement dans lequel les armées françaises auront, au mieux, la moitié des 160 Md€ de la Bundeswehr, en 2029.

Les risques sont, effectivement, nombreux pour la France, avec une Allemagne qui a une trajectoire bien moins portée sur la véritable autonomie stratégique vis-à-vis des Etats-Unis, et plus accès vers le business industriel que vers le potentiel de combat.

Surtout, si le différentiel défense entre l’Allemagne et la France se creusait au-delà de 35 à 40%, la tentation serait grande, côté allemand, de tenter de contraindre la France ou la Grande-Bretagne de mutualiser sa dissuasion, voire de se doter d’une dissuasion propre, au travers d’un accord avec les Etats-Unis comparable a celui qui articule la dissuasion britannique, permettant de disposer très rapidement d’une composante opérationnelle, une fois la tête nucléaire disponible.

Alors que du point de vue économique et politique, l’Allemagne a totalement supplanté la France au sein des institutions européennes, perdre l’ascendant défense reviendrait à entériner un déclassement irréversible du pays, sur la scène européenne, et plus largement, mondiale.

De fait, bien qu’alliés proches et incontestables, la compétition « défense » entre Paris et Berlin représente, aujourd’hui, l’un des paramètres les plus structurants pour l’évolution de l’effort de défense français.

Par quelles voies la France peut-elle répondre à ces bouleversements géostratégiques ?

À ce stade, rien, ni dans les discours publics ni dans les arbitrages budgétaires effectivement actés, n’indique une inflexion à la hauteur du choc stratégique décrit plus haut. La Revue stratégique 2025 a permis de réaligner la LPM 2024-2030, de remettre d’aplomb certains stocks de munitions et de clarifier des priorités, mais elle demeure un document de « recalage » plus qu’un instrument de refondation : elle homogénéise l’existant, elle ne recompose pas le modèle.

Or, prolongée telle quelle, cette trajectoire conduit mécaniquement au déclassement, à mesure que l’écart de masse se creuse avec nos voisins, que le tempo technologique s’accélère sous impulsion chinoise et que l’allié américain réalloue sa priorité stratégique au Pacifique. Autrement dit, si l’on maintient la logique actuelle, la France préservera des savoir-faire, mais perdra progressivement la capacité à en tirer un effet stratégique lisible en Europe.

Dès lors, la question n’est pas de « dépenser plus » au sens indifférencié, mais de réordonner l’effort autour d’un principe directeur : concentrer l’investissement sur les capacités différenciantes qui procurent à Paris un poids politique, une utilité militaire et une autonomie d’emploi que nul autre Européen ne peut délivrer au même niveau.

C’est la condition pour rester le pivot, non par la masse — domaine où l’axe germano-polonais est appelé à s’imposer — mais par la combinaison unique de dissuasion crédible, de frappe dans la profondeur, de projection aéronavale, de supériorité aérienne, d’action sous-marine et de réactivité terrestre à haut niveau d’aguerrissement.

Il ne s’agit pas de rétrécir l’ambition ; il s’agit de renoncer à la duplication coûteuse des segments où d’autres, en Europe, atteindront rapidement une masse critique, pour investir là où la valeur marginale française demeure maximale et immédiatement utile aux alliés.

Cette spécialisation suppose, toutefois, un récit stratégique explicite. Elle n’est acceptable politiquement que si elle est intelligible pour les Européens, c’est-à-dire si la France formule clairement le « contrat » qu’elle propose : ouvrir et sécuriser l’accès aux théâtres (mer, air, fonds marins, espace), « figer » les situations instables par la manœuvre rapide et des frappes décisives, et créer les conditions d’un déploiement massif des forces lourdes alliées, le tout sous parapluie dissuasif renforcé.

En d’autres termes, substituer à la tentation stérile de la parité avec l’Allemagne une logique de complémentarité assumée, lisible et vérifiable par des jalons de capacités concrets.

La France dans un contexte très détérioré pour répondre aux enjeux défense

Cette réorientation s’inscrit, il est vrai, dans un environnement peu propice. D’abord, la crise de moyens militaires est tangible : les formats hérités de la LPM 2013, déjà contraints, ne répondent plus ni à la menace russe, ni à l’impératif de protection élargie des intérêts vitaux.

Les trous capacitaires sont connus — défense aérienne rapprochée quasi inexistante, artillerie de campagne insuffisante, stocks maigres, profondeur de munitions limitée — et les ordres de grandeur actuels traduisent cette tension : environ 200 chars de bataille, deux divisions projetables, absence de SHORAD organique crédible, quelque 120 tubes de 155 mm, une unique plateforme porte-avions, six SNA, une quinzaine de frégates de premier rang, et près de 225 avions de combat.

Ces chiffres n’ont pas vocation à « faire masse » face à la Russie ; ils exigent au contraire un modèle d’emploi qui maximise la valeur opérationnelle de chaque segment, et qui articule la manœuvre française avec les volumes alliés.

Ensuite, la contrainte macro-budgétaire est sévère : déficits publics supérieurs à 5 % du PIB, dette au-delà de 110 % du PIB, croissance molle, et, par ricochet, marges d’ajustement étroites. À court terme, chaque euro nouveau mobilisé au profit des armées doit être justifié par un effet stratégique immédiat ou par une économie structurelle future (effet de série, rationalisation du MCO, architecture frugale des nouveaux équipements).

À moyen terme, il faut adosser l’effort de défense à une trajectoire industrielle crédible, seule à même de générer des retours budgétaires et des recettes d’exportation limitant le coût net pour les finances publiques. Enfin, la crise politique — rupture entre opinion, exécutif et législatif, gouvernabilité incertaine — favorise la dictature du court terme et rend toute planification fragile.

C’est précisément pourquoi la stratégie proposée doit être simple à expliquer, séquencée, jalonnée, et produire des « preuves de vie » régulières.

Le modèle appliqué pendant la Guerre froide n’est plus d’actualité

La tentation pourrait être de reconstituer une armée et une industrie « globales » à la manière de la période 1958-1989 : triade dissuasive robuste, spectre complet conventionnel, et tissu industriel couvrant toutes les filières. Ce serait ignorer que le contexte a changé de nature.

D’une part, les États-Unis, engagés dans une compétition de long terme avec la Chine, ne peuvent plus être considérés comme la force de renfort systématique du théâtre européen : ils resteront l’ancrage stratégique, mais l’arbitrage capacitaire au profit du Pacifique est une donnée structurelle.

D’autre part, la menace russe n’est plus la masse soviétique d’hier ; elle combine densité de feux, profondeur de stocks, ingénierie d’attrition, ruse opérationnelle et agitation stratégique sous le seuil, ce qui exige de l’Europe des réponses « multi-milieux » et « multi-couches » plus que de simples recomplétions d’ordres de bataille.

Enfin, les besoins à protéger se sont étendus et complexifiés : approches maritimes et fonds marins, câbles et data centers, espace et ISR, routes logistiques et énergétiques allongées — autant de domaines où la France peut offrir des garanties que peu d’Européens maîtrisent. Chercher à « réarmer 1958 » serait donc coûteux, lent, et inadapté.

S’aligner sur l’Allemagne : une trajectoire inutile et perdue d’avance

De même, poursuivre la parité avec Berlin sur tous les segments n’aurait ni rationalité opérationnelle ni viabilité politique. Atteindre un effort voisin de 5 % du PIB pour suivre l’Allemagne reviendrait à sacrifier d’autres fonctions régaliennes sans garantir un avantage militaire net.

![[ANALYSE] Quel budget des armées en France pour équilibrer l'explosion de l'effort de défense allemand ? 10 macron merz](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/05/macron-merz.webp)

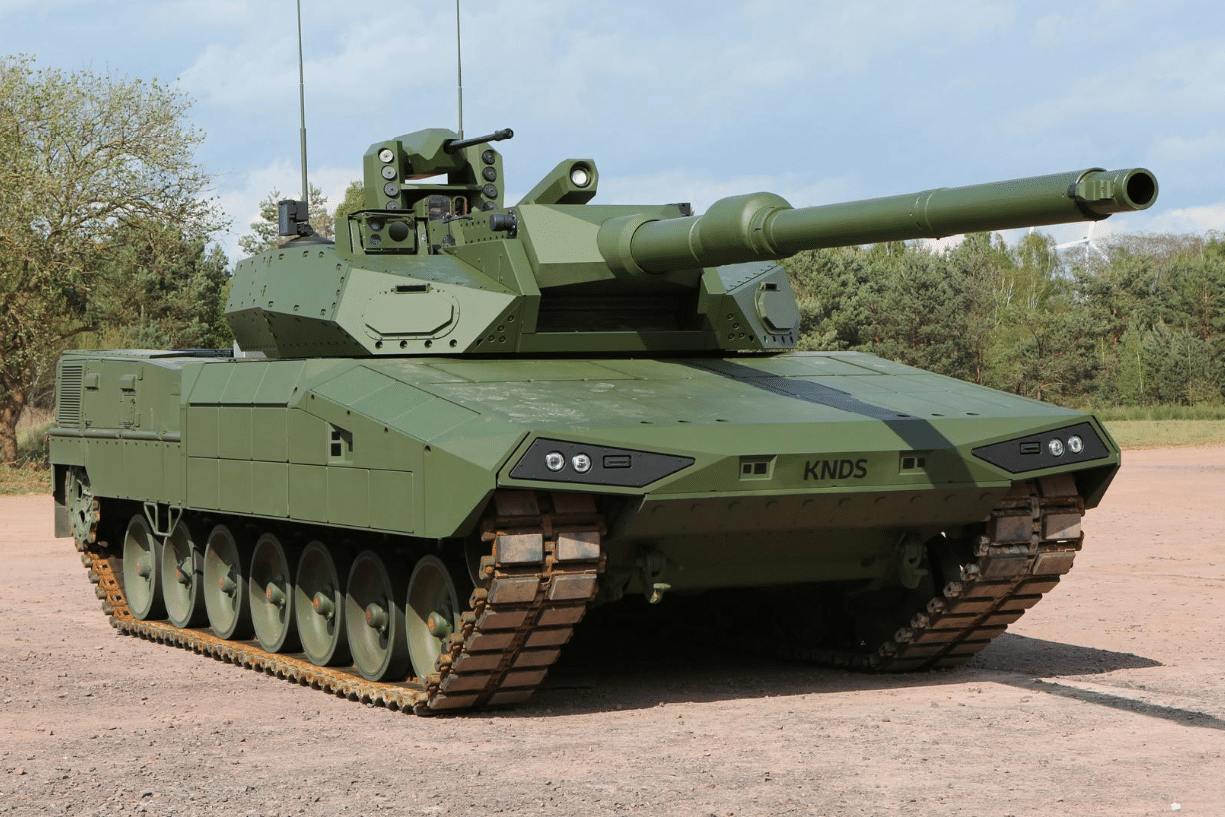

Surtout, la montée en puissance combinée Allemagne-Pologne est précisément orientée vers la constitution d’un bouclier terrestre conventionnel massif, avec, à terme, près de 2 800 chars modernes, environ 3 000 VCI, un millier de pièces de 155 mm, plusieurs centaines de moyens sol-air à courte portée, et une artillerie à roquettes à large spectre.

Dupliquer cette trajectoire diluerait les moyens français, saturerait un marché européen déjà convectif, et créerait des concurrences industrielles redondantes, particulièrement dans l’armement terrestre lourd, sans ouvrir de débouchés additionnels significatifs.

La seule réponse rationnelle consiste à ne pas jouer la même partition : laisser la masse terrestre lourde à ceux qui ont décidé d’y consacrer l’essentiel de leur effort, et investir là où la France conserve — et peut élargir — un avantage comparatif stratégique.

Spécialiser les armées françaises pour capitaliser sur leurs exclusivités technologiques, opérationnelles et politiques

C’est précisément l’objet de la voie « française » proposée : renforcer les capacités rares, immédiatement exportables en influence et en sécurité collective. La valeur politique de cette spécialisation est double.

D’une part, elle crédibilise la posture européenne sans exiger des partenaires qu’ils renoncent à leurs choix nationaux ; d’autre part, elle ancre l’autonomie stratégique européenne dans des effets concrets (frapper, ouvrir, protéger, dissuader) que la France est capable de délivrer en premier et de soutenir dans la durée.

Cette approche est aussi la meilleure assurance anti-déclassement face à l’ascendant budgétaire de l’Allemagne : elle neutralise, par le haut, les espaces où Berlin ne peut pas, à court ou moyen terme, atteindre le même niveau d’autonomie et de maturité d’emploi.

Réviser le format de la dissuasion pour répondre à l’anxiété européenne et contenir la prolifération

La dissuasion demeure la clef de voûte ; elle doit cependant évoluer, non dans sa doctrine, mais dans son expression et son format. Le principe de stricte suffisance reste valide, mais l’environnement impose de garantir la permanence à un niveau supérieur et d’élargir la lisibilité politique européenne de la posture.

Porter la FOST de quatre à six SNLE permettrait d’assurer deux patrouilles simultanées, d’ajouter une double échelle d’alerte (24 h et 30 jours), de réduire la vulnérabilité face aux capteurs et drones sous-marins, et de rehausser la confiance des alliés. De même, le passage de deux à quatre escadrons des FAS diminuerait le risque de décapitation, faciliterait la dispersion sur bases alliées et renforcerait la composante visible.

Enfin, l’introduction d’une capacité terrestre de portée intermédiaire, mobile et déclarée — de l’ordre de 40 à 50 lanceurs équipés de MIRV ou de planeurs hypersoniques — donnerait à la France une « jambe » terrestre politiquement lisible à l’échelle européenne, sans altérer l’autonomie de décision nationale.

Là encore, il ne s’agit pas d’entrer en course aux armements, mais d’ajuster le format à l’époque pour stabiliser la psychologie stratégique du continent et limiter les tentations de prolifération déléguée.

Capitaliser sur les spécificités exclusives de l’Armée de terre : réactivité, manœuvre, aguerrissement

Plutôt que de reconstituer un corps blindé lourd redondant, l’Armée de terre gagnerait à formaliser une Force d’action rapide apte à imposer le tempo, à créer l’effet d’arrêt et à conditionner le déploiement allié.

L’objectif est clair : porter la capacité de projection terrestre d’environ 15 000 à 50 000 hommes, soit deux divisions à deux brigades, et normer la réactivité pour crédibiliser la promesse opérationnelle : un régiment sous quarante-huit heures, une brigade à J+7, une division à J+14, la FAR complète à J+30.

Cette force est conçue pour l’Europe de l’Est comme pour l’Europe du Sud (par exemple la Grèce) et pour la protection d’axes et d’« assets » vitaux (routes commerciales, points d’acheminement énergétique). Elle n’a pas vocation à « tenir » seule un front de haute intensité ; elle doit, en revanche, figer la situation, ouvrir la fenêtre temporelle et topographique dont la masse alliée a besoin pour se déployer.

Frappes profondes, projection et supériorité : là où l’Armée de l’Air et de l’Espace est la plus efficace en Europe

À l’échelle aérienne, la priorité est de reconstituer une chaîne complète de pénétration et de neutralisation à longue distance, inspirée des missions Poker : renseignement multi-capteurs, planification et préparation, ouverture de théâtre, frappes sur infrastructures critiques, protection et accompagnement, régénération rapide.

![[ANALYSE] Quel budget des armées en France pour équilibrer l'explosion de l'effort de défense allemand ? 12 dissuasion française Rafale B ASMPA](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/03/ASMPAR-RafaleB-1280x840.webp)

Vient ensuite la projection de puissance — pont aérien agile, assaut aéroporté, dispositifs de protection avancée —, pensée pour soutenir la FAR et « verrouiller » les temps de réaction.

Enfin, la supériorité aérienne, domaine où la France dispose d’un capital doctrinal et opérationnel reconnu, doit être exercée en posture déportée soutenue, en appui des alliés, avec une défense aérienne densifiée et exportable. L’ensemble forme, avec la composante terrestre rapide, un couple cohérent : frapper pour figer, protéger pour déployer, déployer pour tenir.

Une Marine nationale structurée autour de ses groupes aéronavals, de ses groupes d’assaut amphibie et de ses SNA

En mer, la permanence d’un groupe aéronaval impose de passer d’un modèle minimaliste à un modèle robuste : viser trois groupes sur cycle (un à la mer, un en entraînement avancé, un en régénération) pour garantir l’effet stratégique « utile » en toutes circonstances.

De même, trois groupes d’assaut amphibie — articulant LHD/LPD, appuis et escorte — restituent à la France une capacité de coercition et de saisie de points clefs que rares sont les Européens à maîtriser. Enfin, l’augmentation de la flotte de SNA, seule à offrir la combinaison unique de furtivité, de mobilité et de létalité, conditionne la liberté d’action générale, la sûreté des SNLE et l’aptitude à « travailler devant » le renseignement allié.

Là encore, la logique n’est pas la duplication d’une flotte océanique à l’américaine, mais la garantie d’un effet de théâtre décisif, immédiatement monnayable en influence.

Quels formats, quelle stratégie industrielle, quel calendrier et quel budget pour maintenir la France dans son rang ?

La première condition de succès tient au format. Il ne s’agit pas d’additionner des briques pour « faire gros », mais de reconstruire une cohérence d’ensemble apte à produire un effet stratégique lisible en Europe. Dans cette logique, le doublement du format opérationnel n’a de sens que s’il s’accompagne d’une architecture d’emploi et de soutien refondée.

Quels formats pour quelles armées ?

Concrètement, l’Armée de terre doit passer d’environ six à douze brigades de combat, avec une structuration explicite autour d’une Force d’action rapide (capable d’entrer en premier, d’imposer un effet d’arrêt et de figer une situation en J+30) et d’un échelon de puissance apte à tenir et à durer au profit des alliés.

L’Armée de l’Air et de l’Espace doit évoluer vers un parc de 350 à 380 avions de combat, en cohérence avec un socle de projection (transport, ravitaillement, AEW&C, ISR) densifié et des stocks de munitions adaptés à un tempo soutenu. La flotte de transport lourd doit être portée vers une cinquantaine d’appareils, faute de quoi l’ambition terrestre et aérienne resterait théorique.

En mer, la permanence aéronavale impose de viser un cycle à trois groupes aéronavals (un à la mer, un en entraînement avancé, un en arrêt technique), adossé à trois groupes d’assaut amphibie complets, à une flotte de frégates de premier rang renforcée (une vingtaine passée la barre des 24 à horizon), et à une composante sous-marine portée d’emblée vers neuf SNA pour sécuriser la liberté d’action, l’ouverture de théâtre et la sûreté des SNLE.

La dimension RH : passer de 246,000 à 360,000 militaires, avec une hétérogénéité accrue

L’ensemble du dispositif ne vaut pourtant que s’il est servi par des effectifs à la hauteur : porter les forces de 205 000 à environ 350–360 000 militaires n’est pas un luxe, mais la condition pour faire vivre le format augmenté.

Ce format n’implique pas de « doubler » mécaniquement les coûts. À l’inverse, l’ambition doit s’appuyer sur une structure de dépense rationalisée, tirant parti d’économies d’échelle, de la non-réplication des coûts fixes, d’une verticalisation des filières industrielles et d’un emploi intelligent de la réserve.

Sur le plan des ressources humaines, l’effort consiste à augmenter l’active d’environ 35 000 postes (vers 240 000), à densifier la réserve opérationnelle (40 000 à 60 000) et à constituer une Garde nationale (jusqu’à 100 000 personnels) dédiée aux missions de protection, de résilience territoriale et de soutien, afin d’économiser le capital de compétences de l’active pour la haute intensité, l’outre-mer et la projection.

Cette composition « composite » permet d’absorber l’essentiel de la montée en puissance avec un coefficient de coût RH limité (de l’ordre de 1,4), soit un passage d’environ 20 à 28 Md€ par an pour la masse salariale, c’est-à-dire un surcoût maîtrisé au regard de l’effet stratégique produit.

La clé, ici, tient à l’assignation précise des rôles : la Garde nationale libère l’active de tâches statiques ; la réserve renforce la résilience et la profondeur ; l’active concentre l’excellence opérationnelle et l’aptitude à l’entrée en premier.

Un effort massif de densifications des équipements et de l’effort de préparation des forces

S’agissant des équipements, l’effort doit être lisible et lissé : environ 250 Md€ d’achats et de R&D additionnels sur le cycle visé, munitions comprises, ventilés sur quinze ans — soit un ordre de grandeur d’environ 17 Md€ par an.

Ce montant n’est pas l’addition de « gadgets » ; il suppose, au contraire, des choix de conception frugaux et convergents : plateformes communes, architectures ouvertes, emports modulaires, industrialisation anticipée et allégement du coût de possession.

L’effet de série recherché permet, à lui seul, de contenir le prix d’achat (réduction d’au moins 10 % sur les lots majeurs) et de diviser par deux, à périmètre constant, l’effort de R&D unitaire, dès lors que la base technologique est capitalisée sur plusieurs familles de systèmes.

La préparation opérationnelle, elle, doit suivre la pente de l’ambition : l’objectif est de doubler le niveau d’entraînement — en heures de vol, en JAT, en mer, en tirs réels — pour passer d’un ordre de grandeur de 15 Md€ à environ 30 Md€ par an, faute de quoi l’augmentation des formats resterait virtuelle. Enfin, les infrastructures représentent la condition d’accueil de la montée en puissance : compter de l’ordre de 30 Md€ sur dix ans (environ 3 Md€/an) pour moderniser les bases aériennes, les ports, les dépôts, les champs de tir, les centres de préparation et les écosystèmes de MCO.

Surcouts et soutenabilité de l’effort supplémentaire de défense français

Pris isolément, ces blocs additionnels pourraient suggérer un « saut » budgétaire hors de portée. Ce n’est pas le cas dès lors qu’on raisonne en structure et en retour. D’un côté, en neutralisant les redondances, en n’empilant pas les niveaux de commandement, en verticalisant MCO et logistique, et en assumant des conceptions d’armement plus sobres et plus sérielles, la montée en puissance d’un format « x2 » se traduit par une structure de coûts de l’ordre de +30 % par rapport à l’existant — et non par un doublement.

Un cout résiduel pour les finances publiques de +1,5 Md€ / an

De l’autre, l’activité industrielle induite génère des retours budgétaires significatifs : au titre des prélèvements et cotisations, environ 30 % des dépenses RH additionnelles (soit ~2,4 Md€) retournent dans les caisses de l’état sous forme de taxes et cotisations.

La fiscalité et les effets indirects sur l’investissement et l’emploi, appliqués à l’enveloppe industrielles et R&D (50 % d’effet retour sur ~17 Md€), restituent ~8,5 Md€ ; l’effort de préparation opérationnelle (30 % de retours sur ~15 Md€) ramène ~4,5 Md€ ; et l’investissement dans les infrastructures (retour de l’ordre de 50 % sur ~3 Md€) restitue ~1,5 Md€.

Au total, environ 16,9 Md€ par an reviennent, en régime, au budget général, pour un effort brut additionnel voisin de 45 Md€ ; le coût résiduel se stabilise donc autour de 28,1 Md€, soit moins de 3 Md€ par an une fois rapporté à une trajectoire pluriannuelle et aux jalons de la LPM révisée.

En intégrant l’effet export des nouvelles familles d’équipements — précisément conçues pour répondre aux contraintes européennes et aux marchés émergents —, le coût résiduel net peut descendre sous 1,5 Md€ par an. Autrement dit, l’ambition ne réclame pas un « choc » insoutenable ; elle suppose de tenir un chemin balisé, crédible, et de démontrer régulièrement les effets de retour.

De nouveaux équipements qui répliquent la spécialisation des armées

Encore faut-il que la grammaire industrielle soit la bonne. La France doit revenir à ce qui fait la singularité de ses succès export et de sa souveraineté d’emploi : des systèmes plus légers, plus économiques, plus sobres en soutien, mais qui concentrent les performances utiles.

Chercher à répliquer un char de bataille lourd, au prix d’un corps blindé redondant, serait un contresens doctrinal et financier. À l’inverse, un char moyen conçu pour la manœuvre rapide, l’engagement coopératif, l’aéro-transport et la soutenabilité des brigades médianes françaises, s’insère naturellement dans l’écosystème EBRC/VBMR/VBAE/VBCI, tout en répondant à une demande européenne réelle pour des forces de réaction agiles.

De même, un chasseur monomoteur de 5e génération, orienté supériorité et défense aérienne, capable de dispersion opérationnelle, d’une maintenance allégée et d’un coût de possession contenu, compléterait utilement le haut du spectre assuré par les plateformes bimoteurs, en apportant la densité nécessaire au maintien de la posture et à la tenue des contrats opérationnels.

Enfin, le « porte-avions moyen » — de l’ordre de 40 à 50 000 tonnes, deux catapultes, une quinzaine d’avions en dotation nominale, et des coûts de cycle divisés par rapport au très gros — permettrait d’assurer la permanence aéronavale en complément du PANG, tout en explorant des communautés de coque et de systèmes avec la prochaine génération de LHD.

Là encore, la logique n’est pas l’abaissement du standard ; c’est la priorisation des performances qui « comptent » réellement pour les missions françaises et européennes, au meilleur ratio effet/€.

Le calendrier et la planification pour neutraliser les risques

Cette stratégie industrielle n’a de valeur que si elle est séquencée pour préserver les équilibres opérationnels et la chaîne d’approvisionnement. La trajectoire doit être linéaire, assumée et jalonnée sur quinze ans.

En premier lieu, prioriser la dissuasion : réactivation des 3e et 4e escadrons des FAS, introduction d’une capacité terrestre IRBM déclarée et mobile, accélération du programme SNLE 3G avec recouvrement temporaire des classes, et renforcement des protections des bastions.

En second lieu, éviter toute rupture de disponibilité sur les flottes actuelles en phase de transition : conserver un « courant fort » MCO sur les parcs en service, lisser les retraits et les introductions pour que l’entraînement ne s’effondre pas.

En troisième lieu, synchroniser infrastructures, livraisons et ressources humaines : chaque jalon de flotte (aérienne, navale, terrestre) doit correspondre à un jalon d’emprise, de maintenance et de formation, sans « trous d’air » budgétaires.

Enfin, penser l’horizon européen : tenir la pente au-delà de 2035, date à laquelle une « dépression » capacitaire et industrielle est anticipée sur une partie du continent, quand les filières allemandes et polonaises auront saturé leurs besoins intérieurs ; c’est précisément à ce moment que l’offre française — char moyen, monomoteur 5G, PA moyen, systèmes de frappe, SNA, défense aérienne déployable — pourra capter une demande export additionnelle, améliorant encore le bilan net.

Conclusion

L’ensemble forme une réponse cohérente aux contraintes initiales. D’un côté, la France ne court pas après la masse terrestre lourde ; elle offre aux Européens ce que peu peuvent fournir : dissuasion crédible, ouverture et sécurisation des théâtres, supériorité aérienne, frappes profondes, projection aéronavale, action sous-marine, et une manœuvre terrestre rapide capable de figer la situation.

De l’autre, elle le fait à un coût net soutenable, grâce à une architecture de dépenses pensée pour le retour fiscal, l’entraînement réel, l’industrialisation sérielle et l’exportabilité.

Dès lors, maintenir un budget défense de l’ordre de 95 à 100 Md€ à l’horizon visé — quand l’Allemagne s’établira autour de 160 Md€ — ne signe pas un déclassement ; cela consacre une répartition des rôles qui redonne à Paris son utilité stratégique singulière.

La différence, ici, ne se mesurera pas à la taille des inventaires, mais à la capacité de la France à créer, à chaque crise, le « sas » opérationnel dont l’Europe a besoin pour se déployer, sous un parapluie dissuasif renforcé et assumé. Si tel est l’objectif, alors le chemin décrit ci-dessus en esquisse une méthode séquencée et réaliste.

![[ANALYSE] Quel budget des armées en France pour équilibrer l’explosion de l’effort de défense allemand ?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/pan-charles-de-gaulle-rafale-hawkeye-768x512.jpg)

![[ANALYSE] Avec le CV90120, les européens ressuscitent le char moyen, mais loin du standard NG [ANALYSE] Avec le CV90120, les européens ressuscitent le char moyen, mais loin du standard NG](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/CV90120-MKIV_Bild_BAE-Systems-e1759998011405.jpeg-768x464.webp)

![[ANALYSE] Avec le CV90120, les européens ressuscitent le char moyen, mais loin du standard NG 29 Allemagne Leopard 2A8 KNDS](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/01/leopard-2a8.webp)

![[ANALYSE] Avec le CV90120, les européens ressuscitent le char moyen, mais loin du standard NG 30 CV90 Ukraine](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2023/08/CV90-Sweden-Ukraine.jpg-1280x840.webp)

![[En Bref : Moyen-Orient] la Qatar sous bouclier US renforcé, 2 grands exercices turcs et égyptiens, un succès militaire des forces irakiennes et le retour d’une OTAN arabe…](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/Bright-star-25-768x512.jpg)

![[ACTU] Futurs sous-marins japonais : VLS et endurance, le duo décisif](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2021/10/Taigei-class-submarine-e1634645210141-768x511.jpeg)

![[ACTU] Futurs sous-marins japonais : VLS et endurance, le duo décisif 42 Soryu-class SSK](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/Soryu-class-SSK.webp)

![[ANALYSE] Trump fait-il “main-basse” sur le Pentagone ? Remplacements éclair des chefs militaires US depuis janvier 2025](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/06/trump-Marines-768x512.jpg)

![[DEBRIEFING] L’interception des Iskander s’est effondrée à 6% en Ukraine [DEBRIEFING] L’interception des Iskander s’est effondrée à 6% en Ukraine](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/depart-missile-iskander-768x489.webp)

![[DEBRIEFING] L’interception des Iskander s’est effondrée à 6% en Ukraine 52 lancement d'un Iskander-M russe](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/10/depart-iskander-M-1280x840.webp)

![[DEBRIEFING] L’interception des Iskander s’est effondrée à 6% en Ukraine 53 SAMP/T NG depart missile aster](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/07/SAMPT-missile-aster.webp)

![[ACTU] Colombie–Gripen E/F : un contrat à 1,9 Md$… pour des chasseurs sans moteurs ?](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/07/Gripen-E-suede-saab-768x512.jpeg)

![[ANALYSE] Conscription en vue en Allemagne ? Merz pousse l’année de service, la Bundeswehr manque d’effectifs](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/bundeswehr-768x545.jpeg)

![[ANALYSE] Conscription en vue en Allemagne ? Merz pousse l’année de service, la Bundeswehr manque d’effectifs 69 Luftwaffe tornado](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/german-luftwaffe-typhoon-1280x840.webp)

![[ANALYSE] Conscription en vue en Allemagne ? Merz pousse l’année de service, la Bundeswehr manque d’effectifs 71 Bundeswehr Soldat allemand das Heer](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2023/08/soldaten-im-gelaende-bundeswehr-scaled-1280x840.jpeg)

![[ANALYSE] Conscription en vue en Allemagne ? Merz pousse l’année de service, la Bundeswehr manque d’effectifs 74 Boris pistorius en suède mai 2024](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/05/boris-pistorius-suede.webp)

![[En Bref] Livraison de nouveaux BMPT Terminator, l’Altay turc prêt pour la production en série, 8 destroyers antiaériens pour la Deutsche Marine…](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/Terminator-Tank-768x432.jpg)

![[En Bref] Livraison de nouveaux BMPT Terminator, l'Altay turc prêt pour la production en série, 8 destroyers antiaériens pour la Deutsche Marine... 76 Altay tank tests](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2022/11/Altay-Tank-test-e1669304772841.webp)

![[ACTU] Les 5 derniers Dassault Albatros de surveillance maritime ont été commandés pour la Marine nationale](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/10/Falcon-Albatros-Marine-Nationale-768x512.jpg)